평생 독립운동자료수집·기증해온 심정섭씨

‘항일 정신·친일 행적’ 밝힌 역사자료 제공 의미

평생 사비로 전국 누비며 희귀문헌·자료 등 수집에 '헌신'

1호 수집물 ‘대동정론’…본보에 상당수 미공개 자료 공개

‘조선공로자명감’과 친일잡지 ‘녹기’ 원본 공개 기억 남아

평생 사비로 전국 누비며 희귀문헌·자료 등 수집에 '헌신'

1호 수집물 ‘대동정론’…본보에 상당수 미공개 자료 공개

‘조선공로자명감’과 친일잡지 ‘녹기’ 원본 공개 기억 남아

입력 : 2017. 08. 13(일) 21:43

본문 음성 듣기

가가

독립운동자료수집가 심정섭씨의 다년간에 걸친 수천점의 희귀자료 공개와 기증은 민족사정립에 앞장선 결단과 행위로 받아들여지고 있다.

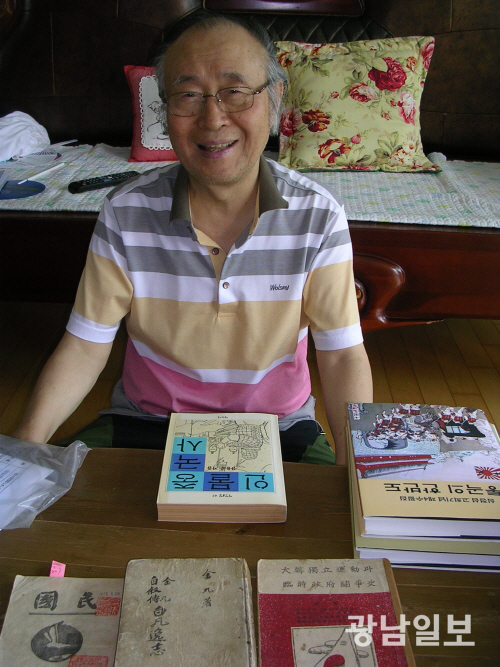

독립운동자료수집가 심정섭씨(74·광주시 북구 매곡동)의 다년간에 걸친 수천점의 희귀자료 공개와 기증은 민족사정립에 앞장선 결단과 행위로 받아들여지고 있다.

수필가이자 교육자로 지역사회에 각인되고 있는 심씨는 교단에 재직하며 젊은 시절부터 독립 및 항일 자료, 친일행적 입증 자료 수집을 위해 전국의 고서점과 고물상 등을 누볐다. 나중에는 희귀한 자료가 나왔다고 연락해주는 사람까지 나타났다. 이러면서 그의 수집은 양적으로, 질적으로 엄청나게 불어났다. 서책에서부터 1장짜리 인쇄물에 이르기까지 그 종류도 다양했다.

교사 월급이 나오면 희귀자료를 수소문하는 데 멈칫하지 않고 수중에 넣어야만 직성이 풀리는 성격까지 더해져 그의 수집은 전문화되고 체계화됐다. 일제시대 독립운동 및 항일운동에서 친일과 변절의 자취에 이르기까지 망라돼 개인가정집이 민간 독립운동자료연구소 같은 공간으로 변해갔다. 적어도 민족문제연구소에 기증 전까지는 그의 집은 관련자료의 보고였다.

자료가 늘수록 구입비용과 관련한 지출은 늘어갔다. 돈 모으기보다는 이런 자료들을 수집하는 데 젊음과 함께 기꺼이 쓴 것이다. 경제적 부담을 감수하고 결행한 것에 대한 후회는 없다.

본 기자와는 2002년 2월 인연이 시작됐다. 지금은 북구 매곡동에 거주하지만 당시에는 학운동에 거주해 그의 자택을 그해 2월1일 방문, 취재했던 기억이 난다. 고서적수집가 심정섭씨 편으로 2월2일자 라이브앤리빙 지면에 독립운동가 외조부인 조경한 선생의 발자취를 더듬으며 독립운동 연구에 매진, 그 연구를 뒷받침하기 위해 40년 동안 고서적과 호패, 선현들의 친필서류, 임명장과 명함, 문학자료 등을 수집했다는 내용으로 소개하면서다.

물론 그는 1982년 무렵부터 2000년대 전까지는 작품집과 충효나 광주 첫 비문집 등을 출간했다는 보도에 이르기까지 기증에 관한 내용은 그리 많지 않았다. ‘청송심씨판사공파사’를 고려대도서관에 기증했다는 내용이 눈에 띈다. 이때 그는 왕성하게 희귀자료를 수집하던 때라 기증보다는 출간 쪽에서 이름이 더 많이 발견되는 것으로 보인다.

그러다가 2000년대 들어와 그의 기증은 본격화되고 희귀자료 공개는 세간의 이목을 집중시키게 된다.

2002년 2월2일자 내용을 더 들여다보니 김구·신익희·김병로 선생의 친필이나 친필사인본을 포함해 설정식의 시집 ‘종’ 초간본 등 희귀 문학출판 자료들도 소장하고 있다는 내용이 언급되고 있다. 근래들어 그에게 독립운동자료수집가 정도로 언급되는 경우가 많지만 사실 그의 소장 목록은 훨씬 더 옛 시대로 향하고 있다. 이를테면 조선시대 정승들의 친필을 들 수 있다. 인조반정 일등공신인 김유, 숙종 때 영의정을 지낸 민정중과 좌의정을 지낸 권상하의 친필, 조선시대를 통틀어 큰 어른의 한명으로 추앙받는 현종 때 좌의정을 지낸 우암 송시열 등의 친필을 소장하고 있기 때문이다.

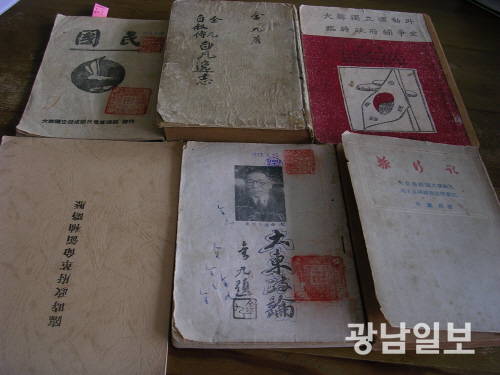

그는 이렇게 전국을 돌아다니며 2002년 당시 한문고서 2700권, 양장본고서 2500권, 호패 29개, 친필서류 및 간찰 500여장 등 6000여점이라고 하는 방대한 양을 모았다.

이처럼 그가 각종 자료들을 수집하는데 관심을 기울이게 된데는 외조부인 독립운동가 조경한 선생의 자취를 찾기 시작하면서 지속된 것으로 풀이된다. 고등학교 재학시절인 1950년대말 처음 ‘건국10년지’를 구입했고, 이후 ‘한국독립운동사’ 등을 수집하면서 수집의 길에 눈을 뜬 것으로 보인다. 그의 수집 1호 목록에는 1946년 대동신문사 발행 ‘대동정론’이 올라 있다. 1957년 보성 득량 출신었던 그가 보성읍으로 중학교 유학을 와 있을 무렵 자취집 시렁 상자 속에 있던 ‘대동정론’을 발견했고, 내용을 살펴봤더니 외조부에 관한 이야기가 나왔다고 한다. 그러나 그때는 소장하지는 못했다. 그러다가 1959년 조대부고에 진학하면서 광주에 올라오게 된 직후인 1960년 4·19의거 무렵 계림동 서점을 순회하다 이 대동정론을 발견해 구입, 독립운동 연구 단초로 활용했다. 이 대동정론은 그가 아끼는 독립운동의 자료로 각별한 의미를 갖고 있다.

이어 1950년대 말 보성 득량면 외갓집에서 ‘임시정부혁명 영수 약력’을 봤으나 외숙이 제공하지 않아 1982년 외조부로 복사본을 한 권 얻게 된다. 대동정론에 이어 자신에게는 소중한 자료라고 말한다. 친일파 척결과 애국지사 선양의 내용들이 다뤄져 있으나 원본은 행방불명됐다 한다.

수집을 하다보니 기가 막히게 다시 만나는 자료가 많았다고 들려준다. 이를테면 임시정부 비서처 부비서장 임명장(1943.3,30) 및 임시정부 국무위원 당선 통지서(1944.4.24), 기타 임시정부 자료 등은 외조부가 외숙에게 맡겼으나 6·25한국전쟁 때 여수 부둣가에서 잃어버리고 만다. 한참 잊고 지내다가 1960년 4·19의거 직후 광주 계림동 8거리 고물상에서 찾아내 다시 소장하게 된 일은 두고 두고 잊혀지지 않은 수집야사다.

1960년대 초 전남통일촉진 고등학생연맹 위원장으로 옥고를 치른 것을 알고 있던 외조부가 그를 빨갱이로 인식하면서 거리를 뒀다가 1981년 외조부를 찾아뵙게 된다. 그때 임시정부 비서처 부비서장 임명장 등을 소장하고 있다고 말씀드리자 잘 보관해 민족정기를 살리는데 활용하라고 했다고 전한다.

이런 희귀자료들을 공개하면서 특별히 기억에 남는 자료로 2004년 3월1일자 본보를 통해 세상에 공개됐던 ‘조선공로자명감’(朝鮮功勞者銘鑑) 원본과 2006년 2월28일 공개했던 친일잡지 ‘녹기’(綠旗)원본을 꼽았다.

‘조선공로자명감’은 1935년 조선총독부가 발행한 것으로 총독부 시정 25주년을 기념하게 위해 펴낸 인명록이다. 일제통치에 직간접적으로 적극 협력한 민관 공로자를 선정해 영구 기록하기 위한 취지로 총 1808쪽에 이르는 4·6배판의 일어판 양장본이다. 일제식민통치에 앞장선 일본인 2560명과 조선인 353명 등 총 2913명의 명단과 친일행적이 소상하게 기록돼 있다.

또 친일잡지 ‘녹기’는 1943년판 1월호로 대동아공영과 내선일체 찬양 흔적이 고스란이 드러나고 있으며, 지식인들을 회유해 민족정신을 말살하려 시도했던 정황이 확인된 것이다. 조선인을 일본 천황의 신민(臣民)으로 만들어 필요에 따라 이용하기 위한 황민화 정책의 요체를 확인할 수 있는 일본어판 잡지로 국내에서는 조명이 미진한 사료였다.

이외에도 임정요인 유품과 사료, 이완용 족자·을사5적 편지·조선총독부 임명장 등 친일자료 및 애국반원명부(愛國班員名簿) 발굴, 독립운동가 해공 신익희 선생 간찰 원본 최초 발굴, ‘전라남도 유림 內地 시찰록’ 발굴, 독립운동 비밀단체 공고계 사료 독점 공개, 일제하 금융조합 광주서 첫 창설 뒷받침 자료 발굴, 신간회 지역활동 입증 사료 발굴, 일제 조선 왕궁 유린 그림인 조선경성지소전 및 친일 행적 기록 부고장 공개 등 수많은 희귀자료들이 본보를 통해 세상에 알려졌다.

그는 평생 모두 1만여점을 수집했다. 이중 5500여점을 민족문제연구소에 기증했다. 갈수록 약화되는 독립운동정신을 상기시키는 한편, 개인이 영구 보존하기 어려움에 따라 수집물의 성격에 가장 잘 부합되는 곳에 기증한 것이다.

나머지 방대한 수집자료들도 추후 기증 절차를 밟을 것으로 보인다. 이미 기증을 약속했기 때문이다.

수필가이자 교육자로 지역사회에 각인되고 있는 심씨는 교단에 재직하며 젊은 시절부터 독립 및 항일 자료, 친일행적 입증 자료 수집을 위해 전국의 고서점과 고물상 등을 누볐다. 나중에는 희귀한 자료가 나왔다고 연락해주는 사람까지 나타났다. 이러면서 그의 수집은 양적으로, 질적으로 엄청나게 불어났다. 서책에서부터 1장짜리 인쇄물에 이르기까지 그 종류도 다양했다.

교사 월급이 나오면 희귀자료를 수소문하는 데 멈칫하지 않고 수중에 넣어야만 직성이 풀리는 성격까지 더해져 그의 수집은 전문화되고 체계화됐다. 일제시대 독립운동 및 항일운동에서 친일과 변절의 자취에 이르기까지 망라돼 개인가정집이 민간 독립운동자료연구소 같은 공간으로 변해갔다. 적어도 민족문제연구소에 기증 전까지는 그의 집은 관련자료의 보고였다.

자료가 늘수록 구입비용과 관련한 지출은 늘어갔다. 돈 모으기보다는 이런 자료들을 수집하는 데 젊음과 함께 기꺼이 쓴 것이다. 경제적 부담을 감수하고 결행한 것에 대한 후회는 없다.

본 기자와는 2002년 2월 인연이 시작됐다. 지금은 북구 매곡동에 거주하지만 당시에는 학운동에 거주해 그의 자택을 그해 2월1일 방문, 취재했던 기억이 난다. 고서적수집가 심정섭씨 편으로 2월2일자 라이브앤리빙 지면에 독립운동가 외조부인 조경한 선생의 발자취를 더듬으며 독립운동 연구에 매진, 그 연구를 뒷받침하기 위해 40년 동안 고서적과 호패, 선현들의 친필서류, 임명장과 명함, 문학자료 등을 수집했다는 내용으로 소개하면서다.

물론 그는 1982년 무렵부터 2000년대 전까지는 작품집과 충효나 광주 첫 비문집 등을 출간했다는 보도에 이르기까지 기증에 관한 내용은 그리 많지 않았다. ‘청송심씨판사공파사’를 고려대도서관에 기증했다는 내용이 눈에 띈다. 이때 그는 왕성하게 희귀자료를 수집하던 때라 기증보다는 출간 쪽에서 이름이 더 많이 발견되는 것으로 보인다.

그러다가 2000년대 들어와 그의 기증은 본격화되고 희귀자료 공개는 세간의 이목을 집중시키게 된다.

2002년 2월2일자 내용을 더 들여다보니 김구·신익희·김병로 선생의 친필이나 친필사인본을 포함해 설정식의 시집 ‘종’ 초간본 등 희귀 문학출판 자료들도 소장하고 있다는 내용이 언급되고 있다. 근래들어 그에게 독립운동자료수집가 정도로 언급되는 경우가 많지만 사실 그의 소장 목록은 훨씬 더 옛 시대로 향하고 있다. 이를테면 조선시대 정승들의 친필을 들 수 있다. 인조반정 일등공신인 김유, 숙종 때 영의정을 지낸 민정중과 좌의정을 지낸 권상하의 친필, 조선시대를 통틀어 큰 어른의 한명으로 추앙받는 현종 때 좌의정을 지낸 우암 송시열 등의 친필을 소장하고 있기 때문이다.

그는 이렇게 전국을 돌아다니며 2002년 당시 한문고서 2700권, 양장본고서 2500권, 호패 29개, 친필서류 및 간찰 500여장 등 6000여점이라고 하는 방대한 양을 모았다.

이처럼 그가 각종 자료들을 수집하는데 관심을 기울이게 된데는 외조부인 독립운동가 조경한 선생의 자취를 찾기 시작하면서 지속된 것으로 풀이된다. 고등학교 재학시절인 1950년대말 처음 ‘건국10년지’를 구입했고, 이후 ‘한국독립운동사’ 등을 수집하면서 수집의 길에 눈을 뜬 것으로 보인다. 그의 수집 1호 목록에는 1946년 대동신문사 발행 ‘대동정론’이 올라 있다. 1957년 보성 득량 출신었던 그가 보성읍으로 중학교 유학을 와 있을 무렵 자취집 시렁 상자 속에 있던 ‘대동정론’을 발견했고, 내용을 살펴봤더니 외조부에 관한 이야기가 나왔다고 한다. 그러나 그때는 소장하지는 못했다. 그러다가 1959년 조대부고에 진학하면서 광주에 올라오게 된 직후인 1960년 4·19의거 무렵 계림동 서점을 순회하다 이 대동정론을 발견해 구입, 독립운동 연구 단초로 활용했다. 이 대동정론은 그가 아끼는 독립운동의 자료로 각별한 의미를 갖고 있다.

이어 1950년대 말 보성 득량면 외갓집에서 ‘임시정부혁명 영수 약력’을 봤으나 외숙이 제공하지 않아 1982년 외조부로 복사본을 한 권 얻게 된다. 대동정론에 이어 자신에게는 소중한 자료라고 말한다. 친일파 척결과 애국지사 선양의 내용들이 다뤄져 있으나 원본은 행방불명됐다 한다.

수집을 하다보니 기가 막히게 다시 만나는 자료가 많았다고 들려준다. 이를테면 임시정부 비서처 부비서장 임명장(1943.3,30) 및 임시정부 국무위원 당선 통지서(1944.4.24), 기타 임시정부 자료 등은 외조부가 외숙에게 맡겼으나 6·25한국전쟁 때 여수 부둣가에서 잃어버리고 만다. 한참 잊고 지내다가 1960년 4·19의거 직후 광주 계림동 8거리 고물상에서 찾아내 다시 소장하게 된 일은 두고 두고 잊혀지지 않은 수집야사다.

1960년대 초 전남통일촉진 고등학생연맹 위원장으로 옥고를 치른 것을 알고 있던 외조부가 그를 빨갱이로 인식하면서 거리를 뒀다가 1981년 외조부를 찾아뵙게 된다. 그때 임시정부 비서처 부비서장 임명장 등을 소장하고 있다고 말씀드리자 잘 보관해 민족정기를 살리는데 활용하라고 했다고 전한다.

이런 희귀자료들을 공개하면서 특별히 기억에 남는 자료로 2004년 3월1일자 본보를 통해 세상에 공개됐던 ‘조선공로자명감’(朝鮮功勞者銘鑑) 원본과 2006년 2월28일 공개했던 친일잡지 ‘녹기’(綠旗)원본을 꼽았다.

‘조선공로자명감’은 1935년 조선총독부가 발행한 것으로 총독부 시정 25주년을 기념하게 위해 펴낸 인명록이다. 일제통치에 직간접적으로 적극 협력한 민관 공로자를 선정해 영구 기록하기 위한 취지로 총 1808쪽에 이르는 4·6배판의 일어판 양장본이다. 일제식민통치에 앞장선 일본인 2560명과 조선인 353명 등 총 2913명의 명단과 친일행적이 소상하게 기록돼 있다.

또 친일잡지 ‘녹기’는 1943년판 1월호로 대동아공영과 내선일체 찬양 흔적이 고스란이 드러나고 있으며, 지식인들을 회유해 민족정신을 말살하려 시도했던 정황이 확인된 것이다. 조선인을 일본 천황의 신민(臣民)으로 만들어 필요에 따라 이용하기 위한 황민화 정책의 요체를 확인할 수 있는 일본어판 잡지로 국내에서는 조명이 미진한 사료였다.

이외에도 임정요인 유품과 사료, 이완용 족자·을사5적 편지·조선총독부 임명장 등 친일자료 및 애국반원명부(愛國班員名簿) 발굴, 독립운동가 해공 신익희 선생 간찰 원본 최초 발굴, ‘전라남도 유림 內地 시찰록’ 발굴, 독립운동 비밀단체 공고계 사료 독점 공개, 일제하 금융조합 광주서 첫 창설 뒷받침 자료 발굴, 신간회 지역활동 입증 사료 발굴, 일제 조선 왕궁 유린 그림인 조선경성지소전 및 친일 행적 기록 부고장 공개 등 수많은 희귀자료들이 본보를 통해 세상에 알려졌다.

그는 평생 모두 1만여점을 수집했다. 이중 5500여점을 민족문제연구소에 기증했다. 갈수록 약화되는 독립운동정신을 상기시키는 한편, 개인이 영구 보존하기 어려움에 따라 수집물의 성격에 가장 잘 부합되는 곳에 기증한 것이다.

나머지 방대한 수집자료들도 추후 기증 절차를 밟을 것으로 보인다. 이미 기증을 약속했기 때문이다.

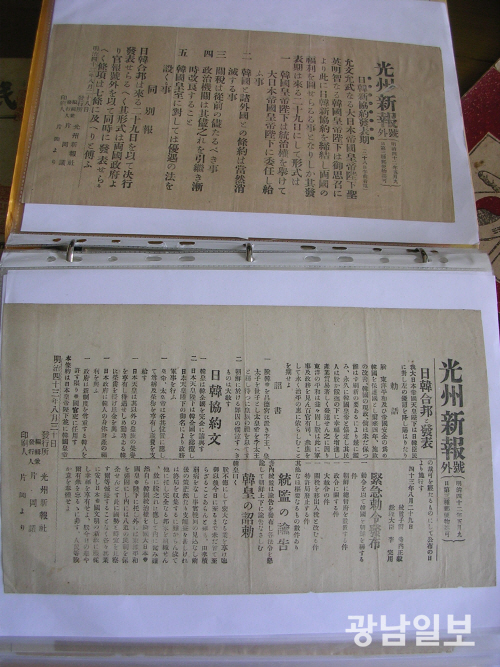

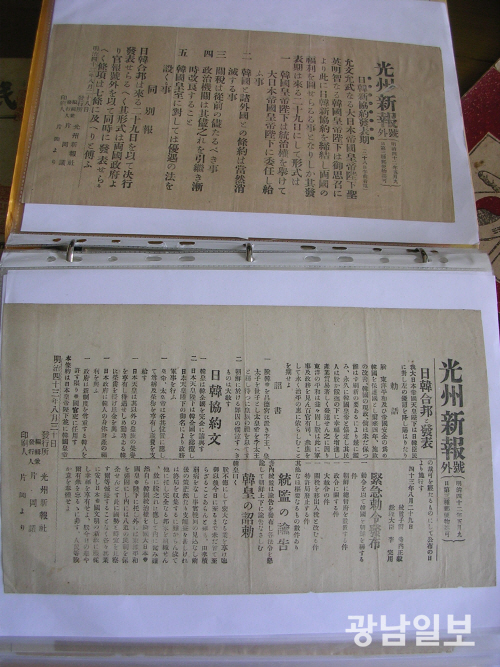

본보 통해 공개된 한일합방 내용이 수록된 광주 최초 발행 일어판 신문 ‘광주신보’ 호외.

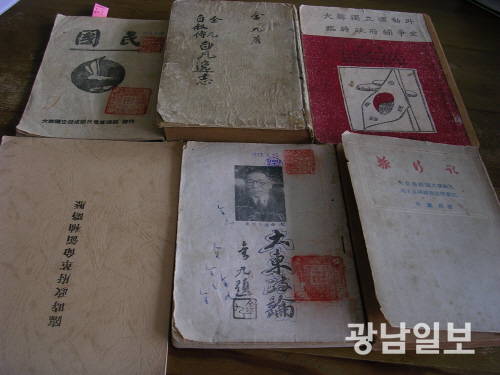

심정섭씨가 소장중인 김구 ‘백범일지’ 친필 사인본과 1호 수집물 ‘대동정론’ 등 희귀 책자.

심정섭씨가 소장중인 김구 ‘백범일지’ 친필 사인본과 1호 수집물 ‘대동정론’ 등 희귀 책자.

“증조부는 의병이었고, 외조부는 독립운동가였어요. 그러니 이렇게 살아온 제 삶에 자부심을 갖고 있어요. 저는 독립운동정신 선양과 친일파 척결의 계기가 되기를 바란다고 여러 차례 밝혔어요. 국내에 없는 임정 희귀자료를 민족문제연구소에 기증약속도 했죠. 광주나 순천에 임정기념관이나 독립운동