"신념 가지고 기록…능력 다하는 날까지 정진"

[남도예술인] 사진작가 리일천

2006년부터 기록 작업 20년 앞두고 186명 촬영

작업량 60만장 DB 구축…벌써 8명 미술인 작고

인물 선정 신중…‘광주미술인 기록사진’ 전시도

2006년부터 기록 작업 20년 앞두고 186명 촬영

작업량 60만장 DB 구축…벌써 8명 미술인 작고

인물 선정 신중…‘광주미술인 기록사진’ 전시도

입력 : 2024. 12. 18(수) 19:05

사진작가 리일천씨는 “미술인 기록 작업은 신념을 가지고 해온 일로 신념이 없었다면 시작을 하지 못했을 것이다. 앞으로도 꾸준하게 정진하는 작가로, 능력이 다하는 날까지 최선을 다할 계획”이라고 밝혔다.

지역예술계에는 머리에 비니를 애용하는 예술가들이 몇몇 있다. 회화 쪽에도 있고, 사진 쪽에도 있다. 아마 사진 쪽으로는 그가 유일한 것이 아닌가 싶다. 비니 착용은 더욱 선명한 이미지를 만들어내는 듯하다. 더욱이 그는 큰 키에 비니를 쓰고 있어 더욱 선명한 이미지로 다가온다. 다소 선명한 이미지가 강한 이미지로 착각을 불러일으킬 수 있는데 그를 대해보면 대개 차분한 성격의 소유자임을 알 수 있다. 오랜 동안 예술현장에 있었기에 그와는 오다가다 대화 몇 마디를 해왔지만 정작 오랜 시간에 비해 예술세계를 조명해보지는 못했다. 그런데 마침 그의 개인 전시가 마련돼 열리고 있어서 작품을 감상해볼 겸 해서 전시 현장을 찾아가 그로부터 자신의 예술세계를 들어볼 수 있는 기회를 가질 수 있었다. 전시는 지난 13일 개막, 오는 2025년 1월 31일까지 송정작은미술관에서 ‘광주미술인 기록사진’이라는 타이틀로 진행 중인 다큐사진전이 그것이다. 개인전으로는 벌써 35회째다. 이 자리가 의미있는 데는 그가 미술인들을 찾아다니며 카메라에 담아온지 20년을 앞두고 마련된 자리여서다. 그가 미술인 기록에 첫 발을 뗀 것이 2006년이었다. 그러니까 내년 1월이면 미술인 기록 사진에 뛰어든지 20년을 맞는 해다. 주인공은 차분한 표정은 물론 푸근한 논조를 가진 사진작가 리일천씨의 이야기다.

이처럼 그가 미술인 기록에 착수한 계기는 예술인의 삶을 시각적 언어로 하는 사람이 없다는 판단 때문이었다. 전시에서 선보이는 작품들은 내년 1월 20년째를 앞둔 가운데 열리는 인물작업의 연장선상에서 이뤄진 자리인 셈이다. 정말 그 어려운 것이 박사학위 논문작업인데, 학위논문 한번 더 쓰는 기분으로 임했다고 밝힌다. 미술인 기록 작업은 딸 아이가 초등학교 6학년 때 시작돼 지금은 32세 성인이 됐다고 한다. 그러니 20년의 시간이 갖는 서사가 그 무게감이 가볍지 않다는 의미다.

처음에 기록 작업에 들어서기 전에는 그 역시 생활인이기에 가족의 의사를 구할 수밖에 없었다고 한다. 가족들의 합의를 얻어 미술인 기록 작업에 더욱 박차를 가하고 집중할 수 있었다는 설명이다.

처음에 기록 작업에 들어서기 전에는 그 역시 생활인이기에 가족의 의사를 구할 수밖에 없었다고 한다. 가족들의 합의를 얻어 미술인 기록 작업에 더욱 박차를 가하고 집중할 수 있었다는 설명이다.

그는 이에 앞서 이런 기록 작업이 예술계에서 그렇게 흔하게 보이지 않는데는 우선 생활인 입장에서 돈이 되지 않는다는 점과 시간이 많이 소요된다는 점을 꼽는다. 후자의 경우 오랜 기다림이 요구되기도 한다. 한 미술인의 원하는 얼굴 사진을 담아내기 위해서는 시간이 어느 정도 흘러가야 하기에 그렇다는 것이다. 온갖 세상의 풍파가 담겨지거나 예술 활동을 하느라 자연스럽게 맞아들인 세월의 잔상이 새겨진 얼굴일 때 살아있는 사진이 될 가능성이 높기 때문이 아닐까 싶다.

그래서 그도 생활인이기에 가족들의 양해를 구한 뒤 착수할 수 있었던 것이 다큐 기록 작업이었다. 또 오랜 시간이 걸리는 측면은 그가 두고 두고 마음을 쓰지 않을 수 없는 일이었다.

“어떤 한 작업의 시간이 너무 오래 걸리게 되면 원래 본 작업하고 정체성이 섞여버릴 수 있잖아요. 실제 그런 일도 있었구요. 이 일로 인해 행사장이나 여러 공간에 얼굴을 비췄더니 ‘너, 저기서 뭐 돈 받고 와서 사진 찍는 아저씨’로 아는 사람들도 많았습니다. 결국 이런 일들을 겪고 나서 제 실체를 이해하게 되고, 알게 된 거죠.”

미술인 기록작업을 위해 그는 두가지 원칙을 정했다. 먼저 40대 이상의 전업작가이어야 하고, 자타가 인정하는 작가들을 대상으로 촬영하자였다.

이렇게 해서 19년 동안 그가 기록 작업을 한 인물은 자그마치 186명이다. 200명이 조만간 채워지지 않을까 한다. 그가 촬영한 작업량은 60만장에 달한다. 사진을 찍어본 사람들은 잘 알 것이다. 촬영보다는 사후 정리작업 역시 그리 쉬운 일이 아니라는 것 말이다. 그는 여기서 그치지 않고 모두 DB(데이터베이스) 구축을 마무리해놓았다고 귀띔했다. 이처럼 힘겨운 작업을 도움을 받지 않고 모두 손수 마무리했다는 전언이다. 그는 이처럼 장대한 작업을 펼치면서 가족들의 이해와 자신의 의지가 기록작업에 임하는 자세를 곧추 세울 수 있는 근거로 작용했다.

“내가 죽거나 상대가 죽거나 ‘끝장보기’ 식으로 가볼 생각입니다. 긴 시간 동안 작업을 해 오면서 다양한 에피소드도 많았지만, 가다가 중간에 멈추지 말자고 마음을 단단히 다졌죠. 건강문제와 경제적 문제에 발목을 잡히지 않는 한 지금의 길을 계속 갈 거예요.”

그는 이번 전시를 ‘20주년 코 앞에 둔 쉼표같은 전시’라고 규정했다. 미술인들의 기록을 해오는 19년 동안 8명의 미술인이 작고했다는 것 또한 잊지 않았다. 그만큼 ‘짧지 않은 세월’이라는 점을 입증해주는 셈이다. 한 예술가가 하나의 주제로 20년을 채운다는 것은 쉽지 않은 일이다. 그는 올해 전시야말로 자신에게 의미있는 작업이자 방점을 찍는 자리로, 작품집을 만드는 일이 작업활동에 대한 정리 지향점이었던 만큼 작품집 제작이 중요한 일이었다고 설명한다. 작품집까지 제작해 선보일 수 있어서 더더욱 감회가 깊다고 덧붙였다.

그는 이번 전시를 ‘20주년 코 앞에 둔 쉼표같은 전시’라고 규정했다. 미술인들의 기록을 해오는 19년 동안 8명의 미술인이 작고했다는 것 또한 잊지 않았다. 그만큼 ‘짧지 않은 세월’이라는 점을 입증해주는 셈이다. 한 예술가가 하나의 주제로 20년을 채운다는 것은 쉽지 않은 일이다. 그는 올해 전시야말로 자신에게 의미있는 작업이자 방점을 찍는 자리로, 작품집을 만드는 일이 작업활동에 대한 정리 지향점이었던 만큼 작품집 제작이 중요한 일이었다고 설명한다. 작품집까지 제작해 선보일 수 있어서 더더욱 감회가 깊다고 덧붙였다.

작품집은 은사님인 오상조 광주대 명예교수가 아니었으면 못 나올 수도 있었지 않았을까 한다고도 했다. 오 명예교수는 “전시를 하려면 작품집도 만들고 제대로 해라”라는 주문을 했다고 피력했다. 그 말을 듣고 리 작가 역시 전시를 여는 김에 제대로 해야 한다는데 공감이 돼서 작품집을 제작하는 등 전시를 알차게 진행할 수 있었다는 반응이다.

그에게 작품집 출간이 더 어려진 여정이 된데는 어느 누구의 도움을 받으려 하는 성격이 아니어서다. 성격적으로 맞지 않는 탓도 한몫했다. 이렇게 해서 나오게 된 작품집에는 사진가 리일천 일상에 대한 단상을 비롯해 평론, 도판 및 오래된 도판, 작가들의 프로필, 작가노트, 프로필 등 265쪽 분량으로 구성돼 있다.

그는 사진 장르에 대한 아쉬움을 빠뜨리지 않고 언급했다. 광주시립사진전시관은 최초 사진 전문 공간으로 2016년 개관돼 사진인들의 자존심을 세울 수 있는 보루와 같은 성격이었는데 5년여 운영되다 폐관돼 대단히 유감이라는 생각을 지울 수 없다. 사진전시관은 기성 세대들의 전시 뿐만 아니라 정말 좋은 작업을 하고, 또 좋은 작업을 해야 할 후진들을 위한 사진 전문 공간이 부재한 만큼 관의 전향적 검토가 이뤄지기를 기대한다는 점을 가감없이 드러냈다.

그는 마지막으로 향후 어떤 작가로 평가됐으면 좋겠는지에 대해 묻자 ‘지속적인 작가’라고 답하며 인터뷰를 갈무리했다.

“미술인 기록 작업은 신념을 가지고 해온 일입니다. 신념이 없었다면 시작을 하지 못했을 겁니다. 저는 본 작업과 기록 다큐라고 하는 쌍두마차를 타 버렸다고 생각을 하거든요. 앞으로도 꾸준하게 정진하는 작가로, 지속력이 없으면 할 수 없는 작업인 만큼 생명이 다하는 날까지, 능력이 다하는 날까지 지치지 않고 최선을 다할 계획입니다.

이처럼 그가 미술인 기록에 착수한 계기는 예술인의 삶을 시각적 언어로 하는 사람이 없다는 판단 때문이었다. 전시에서 선보이는 작품들은 내년 1월 20년째를 앞둔 가운데 열리는 인물작업의 연장선상에서 이뤄진 자리인 셈이다. 정말 그 어려운 것이 박사학위 논문작업인데, 학위논문 한번 더 쓰는 기분으로 임했다고 밝힌다. 미술인 기록 작업은 딸 아이가 초등학교 6학년 때 시작돼 지금은 32세 성인이 됐다고 한다. 그러니 20년의 시간이 갖는 서사가 그 무게감이 가볍지 않다는 의미다.

2025년 1월 31일까지 송정작은미술관에서 열리는 ‘광주미술인 기록사진’ 전경.

그는 이에 앞서 이런 기록 작업이 예술계에서 그렇게 흔하게 보이지 않는데는 우선 생활인 입장에서 돈이 되지 않는다는 점과 시간이 많이 소요된다는 점을 꼽는다. 후자의 경우 오랜 기다림이 요구되기도 한다. 한 미술인의 원하는 얼굴 사진을 담아내기 위해서는 시간이 어느 정도 흘러가야 하기에 그렇다는 것이다. 온갖 세상의 풍파가 담겨지거나 예술 활동을 하느라 자연스럽게 맞아들인 세월의 잔상이 새겨진 얼굴일 때 살아있는 사진이 될 가능성이 높기 때문이 아닐까 싶다.

그래서 그도 생활인이기에 가족들의 양해를 구한 뒤 착수할 수 있었던 것이 다큐 기록 작업이었다. 또 오랜 시간이 걸리는 측면은 그가 두고 두고 마음을 쓰지 않을 수 없는 일이었다.

“어떤 한 작업의 시간이 너무 오래 걸리게 되면 원래 본 작업하고 정체성이 섞여버릴 수 있잖아요. 실제 그런 일도 있었구요. 이 일로 인해 행사장이나 여러 공간에 얼굴을 비췄더니 ‘너, 저기서 뭐 돈 받고 와서 사진 찍는 아저씨’로 아는 사람들도 많았습니다. 결국 이런 일들을 겪고 나서 제 실체를 이해하게 되고, 알게 된 거죠.”

미술인 기록작업을 위해 그는 두가지 원칙을 정했다. 먼저 40대 이상의 전업작가이어야 하고, 자타가 인정하는 작가들을 대상으로 촬영하자였다.

이렇게 해서 19년 동안 그가 기록 작업을 한 인물은 자그마치 186명이다. 200명이 조만간 채워지지 않을까 한다. 그가 촬영한 작업량은 60만장에 달한다. 사진을 찍어본 사람들은 잘 알 것이다. 촬영보다는 사후 정리작업 역시 그리 쉬운 일이 아니라는 것 말이다. 그는 여기서 그치지 않고 모두 DB(데이터베이스) 구축을 마무리해놓았다고 귀띔했다. 이처럼 힘겨운 작업을 도움을 받지 않고 모두 손수 마무리했다는 전언이다. 그는 이처럼 장대한 작업을 펼치면서 가족들의 이해와 자신의 의지가 기록작업에 임하는 자세를 곧추 세울 수 있는 근거로 작용했다.

“내가 죽거나 상대가 죽거나 ‘끝장보기’ 식으로 가볼 생각입니다. 긴 시간 동안 작업을 해 오면서 다양한 에피소드도 많았지만, 가다가 중간에 멈추지 말자고 마음을 단단히 다졌죠. 건강문제와 경제적 문제에 발목을 잡히지 않는 한 지금의 길을 계속 갈 거예요.”

2025년 1월 31일까지 송정작은미술관에서 열리는 ‘광주미술인 기록사진’전 전경.

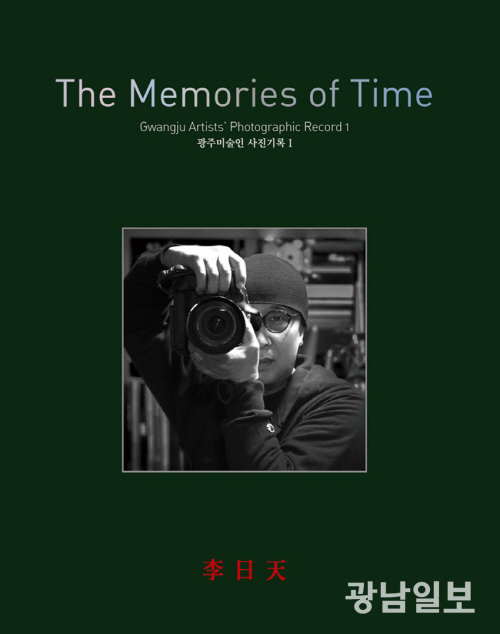

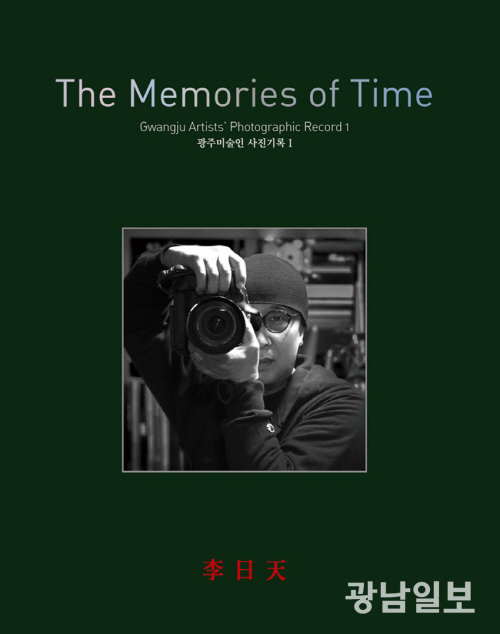

도록 표지

작품집은 은사님인 오상조 광주대 명예교수가 아니었으면 못 나올 수도 있었지 않았을까 한다고도 했다. 오 명예교수는 “전시를 하려면 작품집도 만들고 제대로 해라”라는 주문을 했다고 피력했다. 그 말을 듣고 리 작가 역시 전시를 여는 김에 제대로 해야 한다는데 공감이 돼서 작품집을 제작하는 등 전시를 알차게 진행할 수 있었다는 반응이다.

그에게 작품집 출간이 더 어려진 여정이 된데는 어느 누구의 도움을 받으려 하는 성격이 아니어서다. 성격적으로 맞지 않는 탓도 한몫했다. 이렇게 해서 나오게 된 작품집에는 사진가 리일천 일상에 대한 단상을 비롯해 평론, 도판 및 오래된 도판, 작가들의 프로필, 작가노트, 프로필 등 265쪽 분량으로 구성돼 있다.

그는 사진 장르에 대한 아쉬움을 빠뜨리지 않고 언급했다. 광주시립사진전시관은 최초 사진 전문 공간으로 2016년 개관돼 사진인들의 자존심을 세울 수 있는 보루와 같은 성격이었는데 5년여 운영되다 폐관돼 대단히 유감이라는 생각을 지울 수 없다. 사진전시관은 기성 세대들의 전시 뿐만 아니라 정말 좋은 작업을 하고, 또 좋은 작업을 해야 할 후진들을 위한 사진 전문 공간이 부재한 만큼 관의 전향적 검토가 이뤄지기를 기대한다는 점을 가감없이 드러냈다.

그는 마지막으로 향후 어떤 작가로 평가됐으면 좋겠는지에 대해 묻자 ‘지속적인 작가’라고 답하며 인터뷰를 갈무리했다.

“미술인 기록 작업은 신념을 가지고 해온 일입니다. 신념이 없었다면 시작을 하지 못했을 겁니다. 저는 본 작업과 기록 다큐라고 하는 쌍두마차를 타 버렸다고 생각을 하거든요. 앞으로도 꾸준하게 정진하는 작가로, 지속력이 없으면 할 수 없는 작업인 만큼 생명이 다하는 날까지, 능력이 다하는 날까지 지치지 않고 최선을 다할 계획입니다.

고선주 기자 rainidea@gwangnam.co.kr