여인의 꿈·희망 투영…"국내 대표 작가 되고 싶네요"

[남도예술인]한국화가 김진희

‘참을 수 없는 존재의 가벼움’ 천착 철학적 접근 노력

드레스 착용 등 전통적 여성 등장…‘동서양 만남’ 추구

개인전 31일부터 G&J갤러리…코엑스 아트페어 참여

‘참을 수 없는 존재의 가벼움’ 천착 철학적 접근 노력

드레스 착용 등 전통적 여성 등장…‘동서양 만남’ 추구

개인전 31일부터 G&J갤러리…코엑스 아트페어 참여

입력 : 2024. 01. 25(목) 18:12

본문 음성 듣기

가가

김진희 작가는 “최상의 컨디션을 유지, 작업에 임하려 노력을 해왔다. 내가 하고 싶은 것을 하는 작가가 될 것”이라면서 “내가 있어야 할 자리, 존재해야 하는 이유에 대해 순간순간 느낀다. 그리고 천경자 화가처럼 국내를 대표하는 작가가 되고 싶다”고 밝혔다.

그의 작업실은 요즘 핫플로 떠올라 많은 젊은 인파가 몰리는 동명동 중앙도서관 사거리에 자리하고 있다. 동명동이 핫플로 떠올랐듯이 그 역시 예술가로 화려하지는 않지만 화단에 자신의 이름을 서서히 새기는 듯하다. 365일 모두 화실에 머물며 작업에 몰두한다. 명절이라고 예외를 두지를 않는다. 그의 근성을 읽을 수 있는 대목이다.

그는 광주·전남 출신이 아니다. 광주에 정착해 30년 넘게 살아왔지만 처음 화단에 나섰을 때는 타지인으로서의 설움을 받았다고 술회한다. 그래서 화단의 사람들과 폭넓은 교류를 해오지 못했다는 설명이다. 오히려 그러한 점이 그가 작업에 더 몰두할 수 있는 여건 중 하나가 됐을지 모른다.

그는 독하게 작업한다. 교류에 신경쓰느라 한눈을 팔 필요가 없다. ‘예술가가 작품으로 답한다’는 명제에 충실한 셈이다. 주인공은 전북 전주 출생의 한국화가 김진희씨다. 김 작가는 전남대 예술대와 대학원을 졸업하고 예원예대 객원교수를 역임하는 등 다양한 활동을 통해 자기 세계를 뚜렷하게 구축해왔다. 공자의 논어와 노장자 사상이며, 체코 출신의 세계적 작가 밀란 쿤데라 등을 언급할 만큼 이론적으로 해박하다.

여기서 밀란 쿤데라를 언급한 이면에는 ‘참을 수 없는 존재의 가벼움’에 매료돼서다. 젊은 날 어려워서 이해가 부족했다는 생각이 들어 세월이 흐른 뒤 다시 읽어 봤다고 한다. 이는 자기 것으로 완벽하게 체화하고 싶은 욕망이 일어서다. 2020년부터 줄곧 타이틀로 차용해온 ‘참을 수 없는 존재의 가벼움-날아오르다’는 여기에서 비롯됐다. ‘기회가 되면 철학적으로 풀어 봐야겠다’고 마음을 다졌다. 지금 그것을 나름 투영해 풀고 있다. 그렇다고 그의 생각이 딱딱하고 탄력과 거리가 먼 것은 아니다.

나이들어 깨달은 것이지만 ‘진중하되, 틈틈이 즐겨야 한다’는 사유를 실천하는 중이다. 굳이 부제를 ‘날아오르다’를 고수하는데는 예술적으로 날아오르고픈 마음의 투영으로 이해하면 된다. 역설적으로 현실에 안주하지 않겠다는 반증이다.

나이들어 깨달은 것이지만 ‘진중하되, 틈틈이 즐겨야 한다’는 사유를 실천하는 중이다. 굳이 부제를 ‘날아오르다’를 고수하는데는 예술적으로 날아오르고픈 마음의 투영으로 이해하면 된다. 역설적으로 현실에 안주하지 않겠다는 반증이다.

인터뷰 내내 그의 말들은 쉽게 감성에 젖거나 논리가 흐트러지거나 하지를 않았다. 다분히 이성을 근거로 논리를 전개했다. 그만큼 화가로서 폭넓은 자기공부를 해왔다는 느낌이다. 이런 점 때문에 추상회화를 구사할 것 같지만 아직은 화폭 속 형상이 무너지지 않은 채 비교적 구체적 형상이 유지되고 있다. 그의 화폭에는 비녀와 족두리를 한채 드레스를 가볍게 걸친 여인, 꽃과 새 등이 등장한다. 여인의 풍경은 한결같다. 일제히 쌍꺼풀이 없고, 새초롬한 표정 일색이다. 하이힐이 모두 꽃신으로 표현된 점과 최근에는 나비장을 그림에 넣고 있는 점이 이채롭다.

“꽃신은 신발인데 요즘은 긍정과 부정의 의미를 가지고 있어요. 긍정은 ‘너를 좋은 곳으로 데려간다’는 것인데 그게 희망을 상징하는 거 아니겠어요. 부정적으로는 ‘고무신을 거꾸로 신는다’고 일상에서 많이 쓰잖아요. 또 박물관에 가야만 하는 나비장은 일상에서 보기 힘들어져 안타깝죠. 나비장을 쓰는 것은 그런 안타까움만 표현하려는 것이 아니라 여백의 미 공간을 구축하기 위한 목적이에요.”

한때 모델을 쓰기도 했지만 현재 특정한 모델 대신, 자신이 상을 만들어 구사한다. 이를 ‘샘플로서의 여성성’이라고 말한다. 그렇지만 그가 구사하는 여인상은 한결같이 아름다운데, 이는 유년기 모친으로부터 여인은 아름답고 고상해야 한다는 교육 때문으로 풀이된다. 그리고 그는 음양론으로 해석한다. 또 재료적인 면을 잊지 않는다. 재료적인 면에서 모시를 활용하는데 이는 동양적인 것이고, 오일물감을 쓰는 것은 다분히 서양적이라고 전제한 뒤 ‘동서양의 만남’이라고 밝힌다.

한때 모델을 쓰기도 했지만 현재 특정한 모델 대신, 자신이 상을 만들어 구사한다. 이를 ‘샘플로서의 여성성’이라고 말한다. 그렇지만 그가 구사하는 여인상은 한결같이 아름다운데, 이는 유년기 모친으로부터 여인은 아름답고 고상해야 한다는 교육 때문으로 풀이된다. 그리고 그는 음양론으로 해석한다. 또 재료적인 면을 잊지 않는다. 재료적인 면에서 모시를 활용하는데 이는 동양적인 것이고, 오일물감을 쓰는 것은 다분히 서양적이라고 전제한 뒤 ‘동서양의 만남’이라고 밝힌다.

그의 화폭 속 여성은 물이 높은 곳에서 아래로 흘러 내려가 대지를 적셔 씨앗을 발화시키는 것처럼 그렇다는 것이다. 여성 작가로서 여성을 화폭에 등장시키는 것과 관련, 자신 역시 남성을 좋아하지만 여성 또한 지대한 관심을 가지고 있기에 회화에 호출한다. 다만 움직임이 강한 여성으로 표현한다. 남성과 여성의 자유로운 합일을 시도해서다. 이 합일의 경지를 그는 유토피아로 규정한다.

그는 희망한다. 나중에 여력이 되면 한복 모시를 디자이너와 협업해 퍼포먼스를 펼치겠다고 말이다. 예전에는 모시를 잘라서 의복으로 활용해 전통성을 구현했는데 차후에는 드레스에 숄(shawl)만 걸치는 등의 시도를 해볼 예정이다.

이런 그는 1990년대 수묵작업을 펼쳤다. 화선지 말고 두꺼운 용지에 여성을 등장시키면서 한국화 채색에 집중했으며, 천에다 아크릴로 여인의 꿈과 희망을 투영하는 작업에 몰두했다. 아울러 달항아리가 심심찮게 등장한다.

“사람을 영혼과 육체로 바라봅니다. 영혼은 머리에 가깝고, 머리는 정신의 표상으로 이를 자유롭게 표현하기 위해 머리카락이 흩날리는 모습을 추구하기도 했지만 요새는 차분하게 관조하죠. 같은 관조라고 해도 동서양이 다르다는 것 역시 인지하고 있구요. 화폭 속 여인은 그렇게 바라봄으로써 태동된 것이에요. 이와함께 달항아리가 종종 등장하는데 흙이 고귀하게 태어나는 것이라고 봐요. 그게 도자기잖아요. 조선의 백자는 순수하죠.”

그러면서 백자는 순수하지만 원형이면서 속이 비어 있는데 이를 여인의 자궁으로 조망한다. 달항아리를 여성성의 상징물로 보면서 생성의 상징으로 여기는 근거다.

그러면서 백자는 순수하지만 원형이면서 속이 비어 있는데 이를 여인의 자궁으로 조망한다. 달항아리를 여성성의 상징물로 보면서 생성의 상징으로 여기는 근거다.

자신을 곁에서 지극정성의 매니저처럼 돌보며 온갖 정성을 다해 보살펴준 어머니는 세상을 떠난데다 몸을 다쳐 불편한 오빠로 인해 그에게 힘겨운 시기는 있었지만, 오히려 그런 아픔까지 자신의 작품세계를 깊이 다지는데 집중해온 듯하다. 그는 그때의 아픔들에 실의하면서 좌절만 하고 있었던 것이 아니라 독창적 화폭을 일구는데 에너지를 발현해내 작업에 몰입했다.

한때 ‘굴러온 돌이 박힌 돌을 뺀다’며 화단 일부가 시기할 때 광주의 삶이 팍팍하던 때도 있었지만 다행히 근래 들어 서울이나 부산, 대구에서 자신의 인지도가 오르고 있다고 들려준다. 그는 천경자 화가가 시라소니처럼 혼자 예술적 성취를 이뤄내 최고의 반열에 오른 것처럼 자신 역시 그런 길을 걷기를 소원했다.

마지막으로 조연의 화가보다는 주연급의 화가를 꿈꾼다는 그는 ‘어떤 작가가 되고 싶냐’는 물음을 끝으로 인터뷰를 갈무리했다.

“어차피 삶은 한편의 연극이 아닐까요. 저는 연극에 아주머니 1, 2로 등장하고 싶지는 않습니다. 최상의 컨디션을 유지해 비중있는 역할로 무대에 오르고 싶어요. 해서 최상의 컨디션을 유지, 작업에 임하려 노력을 해왔죠. 꽃을 그리라고 한다고 해서 그리고 싶지는 않아요. 내가 하고 싶은 것을 하는 작가가 될 겁니다. 내가 있어야 할 자리, 존재해야 하는 이유에 대해 순간순간 느껴요. 그리고 천경자 화가처럼 국내를 대표하는 작가가 되고 싶네요.”

그는 올해 첫 전시로 31일부터 2월5일까지 인사아트센터 3층 G&J갤러리에서 개인전을 시작으로 2월 중 서울 코엑스 아트페어에 참여하는 한편, 4월께 부산 정준호 갤러리 미팅 후 내년 ‘부산국제영화제’에 맞춰 전시를 진행해볼 계획이다.

그는 광주·전남 출신이 아니다. 광주에 정착해 30년 넘게 살아왔지만 처음 화단에 나섰을 때는 타지인으로서의 설움을 받았다고 술회한다. 그래서 화단의 사람들과 폭넓은 교류를 해오지 못했다는 설명이다. 오히려 그러한 점이 그가 작업에 더 몰두할 수 있는 여건 중 하나가 됐을지 모른다.

그는 독하게 작업한다. 교류에 신경쓰느라 한눈을 팔 필요가 없다. ‘예술가가 작품으로 답한다’는 명제에 충실한 셈이다. 주인공은 전북 전주 출생의 한국화가 김진희씨다. 김 작가는 전남대 예술대와 대학원을 졸업하고 예원예대 객원교수를 역임하는 등 다양한 활동을 통해 자기 세계를 뚜렷하게 구축해왔다. 공자의 논어와 노장자 사상이며, 체코 출신의 세계적 작가 밀란 쿤데라 등을 언급할 만큼 이론적으로 해박하다.

여기서 밀란 쿤데라를 언급한 이면에는 ‘참을 수 없는 존재의 가벼움’에 매료돼서다. 젊은 날 어려워서 이해가 부족했다는 생각이 들어 세월이 흐른 뒤 다시 읽어 봤다고 한다. 이는 자기 것으로 완벽하게 체화하고 싶은 욕망이 일어서다. 2020년부터 줄곧 타이틀로 차용해온 ‘참을 수 없는 존재의 가벼움-날아오르다’는 여기에서 비롯됐다. ‘기회가 되면 철학적으로 풀어 봐야겠다’고 마음을 다졌다. 지금 그것을 나름 투영해 풀고 있다. 그렇다고 그의 생각이 딱딱하고 탄력과 거리가 먼 것은 아니다.

‘숨, 숨쉬다’ 연작

인터뷰 내내 그의 말들은 쉽게 감성에 젖거나 논리가 흐트러지거나 하지를 않았다. 다분히 이성을 근거로 논리를 전개했다. 그만큼 화가로서 폭넓은 자기공부를 해왔다는 느낌이다. 이런 점 때문에 추상회화를 구사할 것 같지만 아직은 화폭 속 형상이 무너지지 않은 채 비교적 구체적 형상이 유지되고 있다. 그의 화폭에는 비녀와 족두리를 한채 드레스를 가볍게 걸친 여인, 꽃과 새 등이 등장한다. 여인의 풍경은 한결같다. 일제히 쌍꺼풀이 없고, 새초롬한 표정 일색이다. 하이힐이 모두 꽃신으로 표현된 점과 최근에는 나비장을 그림에 넣고 있는 점이 이채롭다.

“꽃신은 신발인데 요즘은 긍정과 부정의 의미를 가지고 있어요. 긍정은 ‘너를 좋은 곳으로 데려간다’는 것인데 그게 희망을 상징하는 거 아니겠어요. 부정적으로는 ‘고무신을 거꾸로 신는다’고 일상에서 많이 쓰잖아요. 또 박물관에 가야만 하는 나비장은 일상에서 보기 힘들어져 안타깝죠. 나비장을 쓰는 것은 그런 안타까움만 표현하려는 것이 아니라 여백의 미 공간을 구축하기 위한 목적이에요.”

‘숨, 숨쉬다’ 연작

‘그럼에도 불구하고’ 연작

그의 화폭 속 여성은 물이 높은 곳에서 아래로 흘러 내려가 대지를 적셔 씨앗을 발화시키는 것처럼 그렇다는 것이다. 여성 작가로서 여성을 화폭에 등장시키는 것과 관련, 자신 역시 남성을 좋아하지만 여성 또한 지대한 관심을 가지고 있기에 회화에 호출한다. 다만 움직임이 강한 여성으로 표현한다. 남성과 여성의 자유로운 합일을 시도해서다. 이 합일의 경지를 그는 유토피아로 규정한다.

그는 희망한다. 나중에 여력이 되면 한복 모시를 디자이너와 협업해 퍼포먼스를 펼치겠다고 말이다. 예전에는 모시를 잘라서 의복으로 활용해 전통성을 구현했는데 차후에는 드레스에 숄(shawl)만 걸치는 등의 시도를 해볼 예정이다.

이런 그는 1990년대 수묵작업을 펼쳤다. 화선지 말고 두꺼운 용지에 여성을 등장시키면서 한국화 채색에 집중했으며, 천에다 아크릴로 여인의 꿈과 희망을 투영하는 작업에 몰두했다. 아울러 달항아리가 심심찮게 등장한다.

“사람을 영혼과 육체로 바라봅니다. 영혼은 머리에 가깝고, 머리는 정신의 표상으로 이를 자유롭게 표현하기 위해 머리카락이 흩날리는 모습을 추구하기도 했지만 요새는 차분하게 관조하죠. 같은 관조라고 해도 동서양이 다르다는 것 역시 인지하고 있구요. 화폭 속 여인은 그렇게 바라봄으로써 태동된 것이에요. 이와함께 달항아리가 종종 등장하는데 흙이 고귀하게 태어나는 것이라고 봐요. 그게 도자기잖아요. 조선의 백자는 순수하죠.”

‘그럼에도 불구하고’ 연작

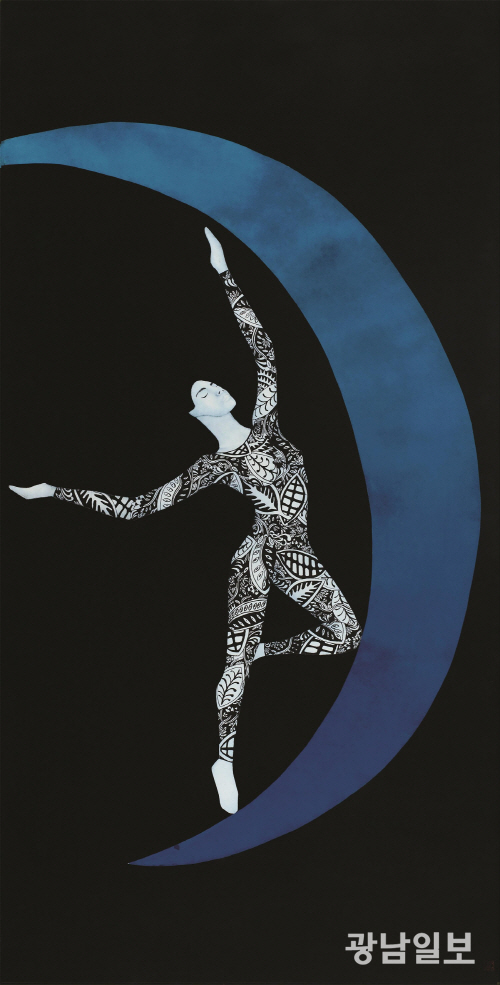

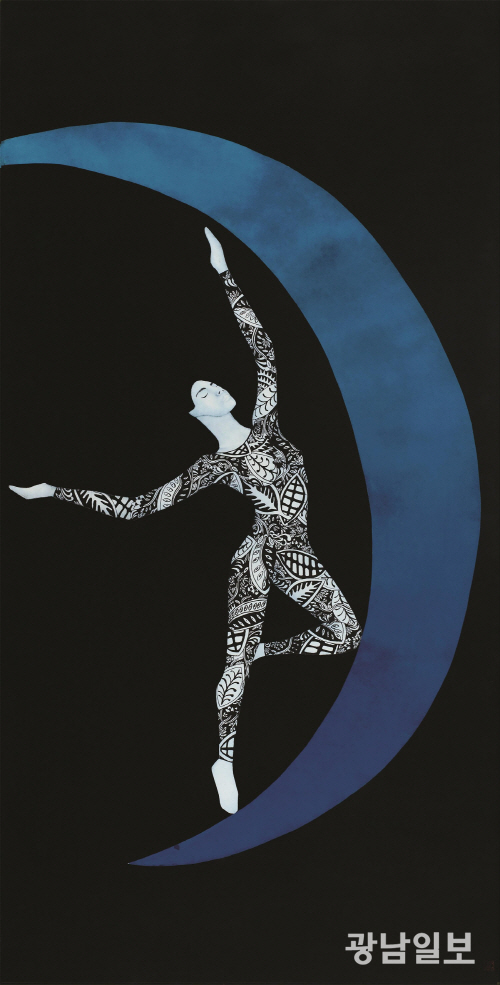

‘참을 수 없는 존재의 가벼움-날아오르다’

‘달,해를 품다’ 시리즈

자신을 곁에서 지극정성의 매니저처럼 돌보며 온갖 정성을 다해 보살펴준 어머니는 세상을 떠난데다 몸을 다쳐 불편한 오빠로 인해 그에게 힘겨운 시기는 있었지만, 오히려 그런 아픔까지 자신의 작품세계를 깊이 다지는데 집중해온 듯하다. 그는 그때의 아픔들에 실의하면서 좌절만 하고 있었던 것이 아니라 독창적 화폭을 일구는데 에너지를 발현해내 작업에 몰입했다.

한때 ‘굴러온 돌이 박힌 돌을 뺀다’며 화단 일부가 시기할 때 광주의 삶이 팍팍하던 때도 있었지만 다행히 근래 들어 서울이나 부산, 대구에서 자신의 인지도가 오르고 있다고 들려준다. 그는 천경자 화가가 시라소니처럼 혼자 예술적 성취를 이뤄내 최고의 반열에 오른 것처럼 자신 역시 그런 길을 걷기를 소원했다.

마지막으로 조연의 화가보다는 주연급의 화가를 꿈꾼다는 그는 ‘어떤 작가가 되고 싶냐’는 물음을 끝으로 인터뷰를 갈무리했다.

“어차피 삶은 한편의 연극이 아닐까요. 저는 연극에 아주머니 1, 2로 등장하고 싶지는 않습니다. 최상의 컨디션을 유지해 비중있는 역할로 무대에 오르고 싶어요. 해서 최상의 컨디션을 유지, 작업에 임하려 노력을 해왔죠. 꽃을 그리라고 한다고 해서 그리고 싶지는 않아요. 내가 하고 싶은 것을 하는 작가가 될 겁니다. 내가 있어야 할 자리, 존재해야 하는 이유에 대해 순간순간 느껴요. 그리고 천경자 화가처럼 국내를 대표하는 작가가 되고 싶네요.”

그는 올해 첫 전시로 31일부터 2월5일까지 인사아트센터 3층 G&J갤러리에서 개인전을 시작으로 2월 중 서울 코엑스 아트페어에 참여하는 한편, 4월께 부산 정준호 갤러리 미팅 후 내년 ‘부산국제영화제’에 맞춰 전시를 진행해볼 계획이다.

고선주 기자 rainidea@gwangnam.co.kr