"장단 맞추며 뒤집어지는 소리 하고 싶죠"

[남도예술인] 양신승 광주시 무형문화재 판소리고법 전승교육사

어릴 적 소리꾼 꿈꿔 판소리로 국악 입문…북장단에 ‘매료’

명고 일산 김명환 이산 감남종 고법 전승 "계승 힘 쏟을 것"

빛고을소리청 창단 공연 24일 국악전수관…떼북놀

어릴 적 소리꾼 꿈꿔 판소리로 국악 입문…북장단에 ‘매료’

명고 일산 김명환 이산 감남종 고법 전승 "계승 힘 쏟을 것"

빛고을소리청 창단 공연 24일 국악전수관…떼북놀

입력 : 2023. 09. 07(목) 18:08

본문 음성 듣기

가가

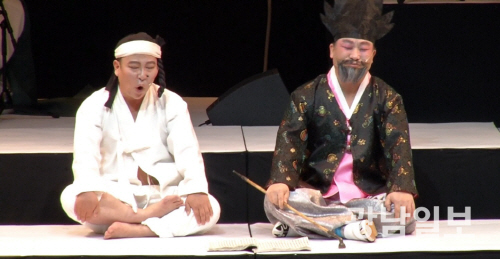

북장단으로 소리판을 이끌고 있는 양신승씨의 무대 모습

소리꾼을 꿈꾸던 고등학생. 소리도 소리지만 그는 사실 장단에 더 관심이 갔다. 소리를 하니까 북은 기본으로 치는데 북을 어떻게 치느냐에 따라 소리가 달리 들려서다.

그는 그때부터 소리꾼 옆에서 북을 끼고 앉아 장단을 맞추는 고수를 유심히 봤다. 청중과 창자 사이에서 ‘얼씨구’, ‘조?~타’하고 흥을 돋우며 소리판을 이끄는 이가 멋져보였다. ‘일고수이명창’. 소리판에서 제일은 고수요, 그 다음이 소리꾼이라는 말이 와닿는 순간이었다. 그때부터 그는 학교에서 돌아와 라디오 앞에 앉아 귀를 기울였다. 일산 김명환 선생의 북소리를 듣기 위해서였다. 저녁 시간, 라디오 너머 들려오는 일산 선생의 장단을 테이프에 녹음해 듣고, 또 들으며 따라 해봤다.

소리꾼으로 국악에 입문해 일산 김명환 이산 감남종으로 이어지는 판소리고법을 전승해온 양신승 광주시 무형문화재 판소리고법 전승교육사의 이야기다.

그는 광주예술고의 전신인 남도예술학교 1회 졸업생이다. 학창시절 그림을 그리고, 기타치는 것을 좋아했다는 그는 부친의 권유로 판소리를 시작했다. 남도예술학교 국악과를 다니면서 당시 시 문화재였던 박춘성 명창으로부터 판소리를 사사했다. 전남대 국악과에 진학한 그는 조상현 판소리 명창에 판소리와 고법을 배웠다. 광주시립국극단이 창단하던 1989년 군대를 제대하고 대학에 복귀한 그는 비상임 단원으로 소리를 할 수 있는 기회를 얻었다. 광주문화예술회관 개관 공연인 창극 ‘춘향가’에서 엑스트라로 다수 무대에 오른 바 있는 그는 여러 배역을 거쳤다. 그러다 국극단 반주를 할 사람이 없어 우연찮게 반주를 맡았다가 4년간 하기도 했다. 상임단원이 된 뒤 소리꾼으로 첫 주연을 꿰찬 것은 ‘춘향가’의 이도령이었다.

그는 이같은 활동을 뒤로 한채 사업을 하기도 했다. 손재주가 있었기에 2년여 간 악기 제작업에 매달려 영업을 했다.

“국악을 하다보면 ‘작파’를 하곤 하죠, 국악을 전공해 빌어먹고 살다 저도 작파를 했습니다. 군대를 제대하고 악기사에서 일하면서 가야금, 대금 등을 제작했는데 그게 계기가 돼 악기사업을 한다고 돌아다녔죠.”

“국악을 하다보면 ‘작파’를 하곤 하죠, 국악을 전공해 빌어먹고 살다 저도 작파를 했습니다. 군대를 제대하고 악기사에서 일하면서 가야금, 대금 등을 제작했는데 그게 계기가 돼 악기사업을 한다고 돌아다녔죠.”

사업을 포기하고 돌아온 국극단에서는 판소리로 예술혼을 불태웠던 광주 광산 출생 임방울 선생(1904~1961)의 파란만장한 인생을 다룬 창극 ‘쑥대머리’에서 열연을 펼치면서 광주예총에서 신인상을 받는 영예를 안기도 했다. 풍부한 성량과 힘, 뛰어난 표현력으로 그 이후로는 종종 주연을 맡았다. 그러나 삶은 그를 그냥 두지 않았고, 그는 다시 작파를 결심한다.

“두번째 작파로 인해 두문불출했죠. 근근히 도생했달까요. 다양한 일을 했어요. 하지만 소리를 져버릴 수는 없었죠. 몇년에 걸쳐 진도와 남원, 정읍 등에 자리한 국악단에서 엑스트라를 전전하다 현재 몸담고 있는 전남도립국악단에 비상임으로 다시 무대에 오를 수 있었습니다.”

또 그는 박동진 판소리 명창·명고대회에서 국무총리상을 받았다. 현재는 국가무형문화재 판소리 심청가 이수자로도 활동하며 전남도립국악단 창악부 상임단원으로 관객들을 만나고 있다.

국악인으로 좀 더 발전을 바랐던 그는 전남도립국악단에서 활동하면서 이산 감남종 선생과 인연을 맺는다.

“감 선생님과는 여기 있으면서 연이 닿았어요. 입으로 전하고 마음으로 받는다는 ‘구전심수’를 느꼈습니다. 가슴에 와닿는 그 느낌, 그걸 느껴 제대로 배우자고 생각했죠.”

그렇게 일산 김명환 이산 감남종 선생으로 이어진 북이 그에게 전수됐다. 그는 판소리와 판소리고법 모두 매력이 넘친다고 설명했다. 짜인 소리에 박자를 얹히는 것. 소리를 한다해도 장단을 하면서 소리를 하는 게 어려운 일이라는 설명이다.

“바람소리, 천둥소리, 물소리 등 이 세상에는 많은 소리가 있는데 이런 소리들을 잘 표현해야 한다는 겁니다. 그 소리를 찾아 만들어내는 게 어려운데 그 과정이 곧 소리의 매력이에요. 고법은 기경결해(장단을 내고 달고 맺고 풀어가는 것)를 가려 생사맥(판소리 장단의 밀고 달고 맺고 푸는 기복)을 짚어 소리가 살아서 나갈 수 있도록 맥을 끊지 말고 달아서 맺을 수 있도록 해야 하죠.”

그는 나이를 점점 먹을수록 선생님들의 가르침을 몸소 깨닫고 있다고 한다. 음양의 조화를 이해하면서 소리를 하고 장단을 치니 ‘아, 이래서 소리를 하는구나’라는 생각이 절로 든다고 한다.

그는 이렇게 깨달은 바를 무대로 선보여왔다. 판소리고법 발표회를 꾸준히 열어온 배경이다. 고수와 소리꾼이 판소리 다섯바탕을 발표하는 게 일반적이지만 고법 가락의 바탕이 되는 이론을 설명하고 실기를 선보이고 있다.

그는 이렇게 깨달은 바를 무대로 선보여왔다. 판소리고법 발표회를 꾸준히 열어온 배경이다. 고수와 소리꾼이 판소리 다섯바탕을 발표하는 게 일반적이지만 고법 가락의 바탕이 되는 이론을 설명하고 실기를 선보이고 있다.

지난해에는 ‘진양조의 고찰’이라는 타이틀의 명인고법발표회로 관객들을 만났다. 진양조를 시작으로 중머리, 중중머리, 잦은몰이, 휘몰이, 엇중머리, 엇머리 장단을 하나씩 곱씹어 봤다.

최근 무대는 지난달 전통문화관에서 참된 우리소리를 들려주는 기획공연 ‘진ː소리’였다. 판소리 고법 이론에 대한 설명에 이어 판소리와 장단을 직접 감상하는 시간이었다. 공연에서는 양신승 고수의 장단에 맞춰 박지윤 춘향국악대전 대통령상 수상자가 ‘춘향가’를, 이재영 서편제보성소리축제 대통령상 수상자가 ‘수궁가’를 각각 불렀다. 독특한 점은 소리꾼이 가운데에, 그 옆에 고수가 앉는 기존판소리 공연 형태와 달리 고수가 가운데 자리를 차지한 점이다. 고수의 역할을 소개한 뒤 공연을 선보이면서 청중의 시선은 소리꾼에게 가 닿지만, 소리판을 이끌어 가는 사람은 장단을 치는 고수라는 것을 상기시켰다. 그래서 소리꾼의 소리에 반주를 할 뿐 아니라 창자의 상대역, 청중을 대변하는 등 다양한 역할을 하면서 분위기를 이끄는 고수의 여러 역할과 장단에 집중할 수 있었다는 후문이다.

이외에 그가 이끌고 있는 빛고을소리청의 발대식 겸 창단공연이 24일 오후 4시 빛고을국악전수관에서 펼쳐진다. 이 자리에서는 소리꾼 없이 10여 명의 떼북이 선사하는 이산의 가락을 감상할 수 있을 예정이다.

그는 마지막으로 공연을 통해 판소리와 판소리고법을 알리고 싶다는 바람을 들려줬다.

“너무 감동적이면 ‘뒤집어진다’고들 말하죠. 타고난 목과 재능은 아니지만 뒤집어질 정도로 소리를 들려주면서 장단을 맞추고 싶어요. 고법 전수에도 힘을 쏟아야죠. 여러 선생님들처럼 그 뒤를 이어 몸이 허락할 때까지 관객들 앞에 서고 싶습니다.”

그는 그때부터 소리꾼 옆에서 북을 끼고 앉아 장단을 맞추는 고수를 유심히 봤다. 청중과 창자 사이에서 ‘얼씨구’, ‘조?~타’하고 흥을 돋우며 소리판을 이끄는 이가 멋져보였다. ‘일고수이명창’. 소리판에서 제일은 고수요, 그 다음이 소리꾼이라는 말이 와닿는 순간이었다. 그때부터 그는 학교에서 돌아와 라디오 앞에 앉아 귀를 기울였다. 일산 김명환 선생의 북소리를 듣기 위해서였다. 저녁 시간, 라디오 너머 들려오는 일산 선생의 장단을 테이프에 녹음해 듣고, 또 들으며 따라 해봤다.

소리꾼으로 국악에 입문해 일산 김명환 이산 감남종으로 이어지는 판소리고법을 전승해온 양신승 광주시 무형문화재 판소리고법 전승교육사의 이야기다.

그는 광주예술고의 전신인 남도예술학교 1회 졸업생이다. 학창시절 그림을 그리고, 기타치는 것을 좋아했다는 그는 부친의 권유로 판소리를 시작했다. 남도예술학교 국악과를 다니면서 당시 시 문화재였던 박춘성 명창으로부터 판소리를 사사했다. 전남대 국악과에 진학한 그는 조상현 판소리 명창에 판소리와 고법을 배웠다. 광주시립국극단이 창단하던 1989년 군대를 제대하고 대학에 복귀한 그는 비상임 단원으로 소리를 할 수 있는 기회를 얻었다. 광주문화예술회관 개관 공연인 창극 ‘춘향가’에서 엑스트라로 다수 무대에 오른 바 있는 그는 여러 배역을 거쳤다. 그러다 국극단 반주를 할 사람이 없어 우연찮게 반주를 맡았다가 4년간 하기도 했다. 상임단원이 된 뒤 소리꾼으로 첫 주연을 꿰찬 것은 ‘춘향가’의 이도령이었다.

그는 이같은 활동을 뒤로 한채 사업을 하기도 했다. 손재주가 있었기에 2년여 간 악기 제작업에 매달려 영업을 했다.

극중 놀보 역할로 마당쇠에게 글을 가르치고 있는 양신승씨

양신승 광주시 무형문화재 판소리고법 전승교육사는 “여러 선생님들처럼 그 뒤를 이어 몸이 허락할 때까지 관객들 앞에 서고 싶다”고 밝혔다.

사업을 포기하고 돌아온 국극단에서는 판소리로 예술혼을 불태웠던 광주 광산 출생 임방울 선생(1904~1961)의 파란만장한 인생을 다룬 창극 ‘쑥대머리’에서 열연을 펼치면서 광주예총에서 신인상을 받는 영예를 안기도 했다. 풍부한 성량과 힘, 뛰어난 표현력으로 그 이후로는 종종 주연을 맡았다. 그러나 삶은 그를 그냥 두지 않았고, 그는 다시 작파를 결심한다.

“두번째 작파로 인해 두문불출했죠. 근근히 도생했달까요. 다양한 일을 했어요. 하지만 소리를 져버릴 수는 없었죠. 몇년에 걸쳐 진도와 남원, 정읍 등에 자리한 국악단에서 엑스트라를 전전하다 현재 몸담고 있는 전남도립국악단에 비상임으로 다시 무대에 오를 수 있었습니다.”

또 그는 박동진 판소리 명창·명고대회에서 국무총리상을 받았다. 현재는 국가무형문화재 판소리 심청가 이수자로도 활동하며 전남도립국악단 창악부 상임단원으로 관객들을 만나고 있다.

국악인으로 좀 더 발전을 바랐던 그는 전남도립국악단에서 활동하면서 이산 감남종 선생과 인연을 맺는다.

“감 선생님과는 여기 있으면서 연이 닿았어요. 입으로 전하고 마음으로 받는다는 ‘구전심수’를 느꼈습니다. 가슴에 와닿는 그 느낌, 그걸 느껴 제대로 배우자고 생각했죠.”

그렇게 일산 김명환 이산 감남종 선생으로 이어진 북이 그에게 전수됐다. 그는 판소리와 판소리고법 모두 매력이 넘친다고 설명했다. 짜인 소리에 박자를 얹히는 것. 소리를 한다해도 장단을 하면서 소리를 하는 게 어려운 일이라는 설명이다.

“바람소리, 천둥소리, 물소리 등 이 세상에는 많은 소리가 있는데 이런 소리들을 잘 표현해야 한다는 겁니다. 그 소리를 찾아 만들어내는 게 어려운데 그 과정이 곧 소리의 매력이에요. 고법은 기경결해(장단을 내고 달고 맺고 풀어가는 것)를 가려 생사맥(판소리 장단의 밀고 달고 맺고 푸는 기복)을 짚어 소리가 살아서 나갈 수 있도록 맥을 끊지 말고 달아서 맺을 수 있도록 해야 하죠.”

그는 나이를 점점 먹을수록 선생님들의 가르침을 몸소 깨닫고 있다고 한다. 음양의 조화를 이해하면서 소리를 하고 장단을 치니 ‘아, 이래서 소리를 하는구나’라는 생각이 절로 든다고 한다.

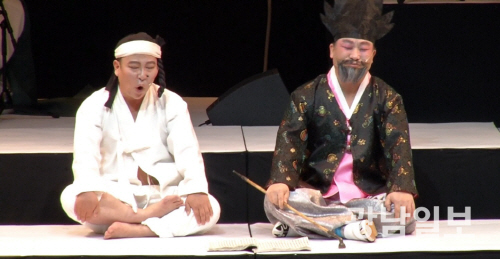

광주시 무형문화재 제11호 전승교육사로 임명받을 당시 모습

지난해에는 ‘진양조의 고찰’이라는 타이틀의 명인고법발표회로 관객들을 만났다. 진양조를 시작으로 중머리, 중중머리, 잦은몰이, 휘몰이, 엇중머리, 엇머리 장단을 하나씩 곱씹어 봤다.

최근 무대는 지난달 전통문화관에서 참된 우리소리를 들려주는 기획공연 ‘진ː소리’였다. 판소리 고법 이론에 대한 설명에 이어 판소리와 장단을 직접 감상하는 시간이었다. 공연에서는 양신승 고수의 장단에 맞춰 박지윤 춘향국악대전 대통령상 수상자가 ‘춘향가’를, 이재영 서편제보성소리축제 대통령상 수상자가 ‘수궁가’를 각각 불렀다. 독특한 점은 소리꾼이 가운데에, 그 옆에 고수가 앉는 기존판소리 공연 형태와 달리 고수가 가운데 자리를 차지한 점이다. 고수의 역할을 소개한 뒤 공연을 선보이면서 청중의 시선은 소리꾼에게 가 닿지만, 소리판을 이끌어 가는 사람은 장단을 치는 고수라는 것을 상기시켰다. 그래서 소리꾼의 소리에 반주를 할 뿐 아니라 창자의 상대역, 청중을 대변하는 등 다양한 역할을 하면서 분위기를 이끄는 고수의 여러 역할과 장단에 집중할 수 있었다는 후문이다.

이외에 그가 이끌고 있는 빛고을소리청의 발대식 겸 창단공연이 24일 오후 4시 빛고을국악전수관에서 펼쳐진다. 이 자리에서는 소리꾼 없이 10여 명의 떼북이 선사하는 이산의 가락을 감상할 수 있을 예정이다.

그는 마지막으로 공연을 통해 판소리와 판소리고법을 알리고 싶다는 바람을 들려줬다.

“너무 감동적이면 ‘뒤집어진다’고들 말하죠. 타고난 목과 재능은 아니지만 뒤집어질 정도로 소리를 들려주면서 장단을 맞추고 싶어요. 고법 전수에도 힘을 쏟아야죠. 여러 선생님들처럼 그 뒤를 이어 몸이 허락할 때까지 관객들 앞에 서고 싶습니다.”

정채경 기자 view2018@gwangnam.co.kr