항일 학생운동 주도 박준채 시 추가 발굴

김정훈 교수, 원고 노트 사이에 쪽지 형태 찾아내

겨레의 단결· 희망 호소…일본 잡지에 최초 소개

겨레의 단결· 희망 호소…일본 잡지에 최초 소개

입력 : 2023. 02. 26(일) 18:12

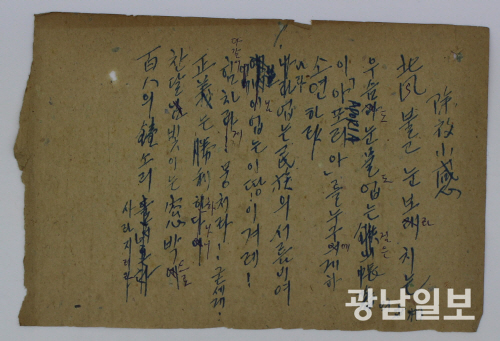

‘제초소감’ 원본

3·1절 주간을 앞두고 겨레의 단결과 희망을 호소한 독립운동가 박준채의 새로운 시가 발굴됐다.

26일 김정훈 교수(전남과학대)에 따르면 지난해 박준채가 식민지기에 작성한 시 31편을 알린 뒤 관련 연구에 매진해온 가운데 박준채가 1950년에 친필로 작성한 ‘제초소감’(除初小感)이라는 시를 추가로 발굴했다.

그가 이번에 추가 발굴한 작품은 ‘제초소감’은 나주학생독립운동기념관이 소장 중인 박준채의 시 31편을 담은 원고 노트 사이에 쪽지 형태로 끼워진 작품으로 밝혀졌다.

김 교수는 “일본의 ‘시와 사상’ 편집자로부터 박준채에 대한 시인론(3월호)을 의뢰받아 자료를 다시 살피며 집필하던 중에 노트 속에 끼워진 작품이 남아 있는 것을 발견했다”고 언급했다.

육필 원고는 글씨체가 선명하고 이곳저곳 개작한 흔적이 있거니와 말미에 자신의 호 ‘해촌(海村)’을 뚜렷이 새겨넣어 리얼리티가 돋보인다는 평이다.

특히 원고 노트 분석을 통해 박준채가 나주댕기머리 사건이 발발한 1929년부터 1940년까지 시 40편(현존 31편)을 집필한 것으로 밝혀졌는데, 이번에 확인한 바로는 50년에도 시를 집필한 것으로 드러났다.

특히 원고 노트 분석을 통해 박준채가 나주댕기머리 사건이 발발한 1929년부터 1940년까지 시 40편(현존 31편)을 집필한 것으로 밝혀졌는데, 이번에 확인한 바로는 50년에도 시를 집필한 것으로 드러났다.

박준채는 해방 이후 5년이 지난 시점에서도 항일 학생운동을 일으킨 장본인으로서 당시를 회고하며, ‘나라 업는 민족民族의 서름’를 되새기고, 다 같이 힘차게 뭉칠 것을 호소하며 이 땅의 모든 이들에게 ‘미래의 새 삶을 위해’ 투쟁할 것을 외치고 있다.

김 교수가 본론에서 일본 독자들을 의식, 더욱 강조한 시는 박준채의 진면목을 확인할 수 있는 1937년의 ‘제석’(除夕)과 ‘촌감’(寸感). 1937년은 일본제국주의가 조선에서 황민화 교육을 강화하며 조선의 병참 기지화를 노골적으로 강행하던 시기다. 중일전쟁의 개시를 알리는 해이기도 하다.

나아가 박준채가 이듬해인 38년 집필한 ‘촌감’에서는 일본 제국주의에 맞선 학생운동으로 희생된 동료와 선배의 넋을 위령하는 마음을 담았기에 주목하지 않을 수 없다고 내다봤다.

김정훈 교수는 일본 시 전문지 ‘시와 사상’ 3월호(3월 1일 발행) 시인론란에 ‘역사적 인물 박준채의 시 발굴―소환되는 사건· 각인된 언어’라는 제목으로 독립운동가 박준채를 일본 독자에게 최초로 소개한다. 한·일 간 역사적 인물로 자리매김할 지 주목된다.

김정훈 교수는 일본 시 전문지 ‘시와 사상’ 3월호(3월 1일 발행) 시인론란에 ‘역사적 인물 박준채의 시 발굴―소환되는 사건· 각인된 언어’라는 제목으로 독립운동가 박준채를 일본 독자에게 최초로 소개한다. 한·일 간 역사적 인물로 자리매김할 지 주목된다.

김 교수는 말미에 “박준채는 일본제국주의의 권력이 조선 식민지정책을 강화하는 분위기를 조성할 시기에 거기에 찬물을 끼얹은 당사자다. 하지만 한일의 어두운 시대를 돌이키게 하고, 두 번 다시 그와 같은 비극이 반복되어서는 안 된다는 것을 환기시키는 상징적 인물”이라며 한·일 간 논의의 필요성에 대해 강조한다.

또 “박준채의 존재가 일본 독자들에게도 알려지는 계기가 되길 바란다”면서 “암흑시대에 각인된 박준채의 언어가 1929년 조선 남부(광주~나주)에서 발생한 한일 학생들의 그 사건과 함께 새롭게 소생한다”고 글을 맺었다.

제초소감除初小感

북풍北風 불고 눈보라 치는 세상世相

우슴도 눈물도 업는 짙은 장막帳幕의

이 「아포리아」를 누구에게 하소연하랴

나라 업는 민족民族의 서름이여

님 업는 이 땅! 이 겨레!

다 같이 힘차게 뭉처라! 굳세게!

정의正義는 승리勝利하나니

찬달 빛이는 창窓박으로

백팔百八의 종소리 사라지리라

이 강산江山에 새봄이 오면

썩은 고목枯木도 다시 싹이 트나니

배달의 아들 딸들아

함마를 억게에 힘차게 매고 싸우라!

일하라! 배우라!

미래未來의 새 삶을 위爲하여!

멀니서 들려오는 희망希望의 종소리

이땅의 겨레에게 자유自由를 주라

영원한 행복幸福을!

1950一九五O, 12十二, 31三一. 밤

淸溪莊에서 해촌海村

26일 김정훈 교수(전남과학대)에 따르면 지난해 박준채가 식민지기에 작성한 시 31편을 알린 뒤 관련 연구에 매진해온 가운데 박준채가 1950년에 친필로 작성한 ‘제초소감’(除初小感)이라는 시를 추가로 발굴했다.

그가 이번에 추가 발굴한 작품은 ‘제초소감’은 나주학생독립운동기념관이 소장 중인 박준채의 시 31편을 담은 원고 노트 사이에 쪽지 형태로 끼워진 작품으로 밝혀졌다.

김 교수는 “일본의 ‘시와 사상’ 편집자로부터 박준채에 대한 시인론(3월호)을 의뢰받아 자료를 다시 살피며 집필하던 중에 노트 속에 끼워진 작품이 남아 있는 것을 발견했다”고 언급했다.

육필 원고는 글씨체가 선명하고 이곳저곳 개작한 흔적이 있거니와 말미에 자신의 호 ‘해촌(海村)’을 뚜렷이 새겨넣어 리얼리티가 돋보인다는 평이다.

학창시절 박준채

박준채는 해방 이후 5년이 지난 시점에서도 항일 학생운동을 일으킨 장본인으로서 당시를 회고하며, ‘나라 업는 민족民族의 서름’를 되새기고, 다 같이 힘차게 뭉칠 것을 호소하며 이 땅의 모든 이들에게 ‘미래의 새 삶을 위해’ 투쟁할 것을 외치고 있다.

김 교수가 본론에서 일본 독자들을 의식, 더욱 강조한 시는 박준채의 진면목을 확인할 수 있는 1937년의 ‘제석’(除夕)과 ‘촌감’(寸感). 1937년은 일본제국주의가 조선에서 황민화 교육을 강화하며 조선의 병참 기지화를 노골적으로 강행하던 시기다. 중일전쟁의 개시를 알리는 해이기도 하다.

나아가 박준채가 이듬해인 38년 집필한 ‘촌감’에서는 일본 제국주의에 맞선 학생운동으로 희생된 동료와 선배의 넋을 위령하는 마음을 담았기에 주목하지 않을 수 없다고 내다봤다.

박준채가 기거하던 방(남파고택 내)

김 교수는 말미에 “박준채는 일본제국주의의 권력이 조선 식민지정책을 강화하는 분위기를 조성할 시기에 거기에 찬물을 끼얹은 당사자다. 하지만 한일의 어두운 시대를 돌이키게 하고, 두 번 다시 그와 같은 비극이 반복되어서는 안 된다는 것을 환기시키는 상징적 인물”이라며 한·일 간 논의의 필요성에 대해 강조한다.

또 “박준채의 존재가 일본 독자들에게도 알려지는 계기가 되길 바란다”면서 “암흑시대에 각인된 박준채의 언어가 1929년 조선 남부(광주~나주)에서 발생한 한일 학생들의 그 사건과 함께 새롭게 소생한다”고 글을 맺었다.

제초소감除初小感

북풍北風 불고 눈보라 치는 세상世相

우슴도 눈물도 업는 짙은 장막帳幕의

이 「아포리아」를 누구에게 하소연하랴

나라 업는 민족民族의 서름이여

님 업는 이 땅! 이 겨레!

다 같이 힘차게 뭉처라! 굳세게!

정의正義는 승리勝利하나니

찬달 빛이는 창窓박으로

백팔百八의 종소리 사라지리라

이 강산江山에 새봄이 오면

썩은 고목枯木도 다시 싹이 트나니

배달의 아들 딸들아

함마를 억게에 힘차게 매고 싸우라!

일하라! 배우라!

미래未來의 새 삶을 위爲하여!

멀니서 들려오는 희망希望의 종소리

이땅의 겨레에게 자유自由를 주라

영원한 행복幸福을!

1950一九五O, 12十二, 31三一. 밤

淸溪莊에서 해촌海村

고선주 기자 rainidea@gwangnam.co.kr