잔잔한 어조로 푼 ‘지워지지 않는 아픔’ 시화

김영숙 첫 시집 ‘…푸른 스커트에 시선이 가는’

상처 껴안으며 일상 속 삶의 단상 통찰로 조망

상처 껴안으며 일상 속 삶의 단상 통찰로 조망

입력 : 2026. 01. 09(금) 18:19

본문 음성 듣기

가가

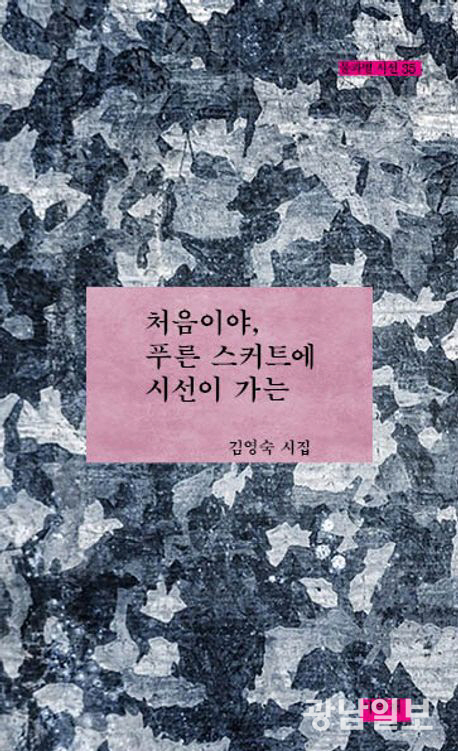

‘처음이야, 푸른 스커트에 시선이 가는’

김영숙 시인이 첫 시집 ‘처음이야, 푸른 스커트에 시선이 가는’을 사의재에서 최근 펴냈다. 물과별 시선 36번째 권으로 나온 이번 시집은 지워지지 않는 아픔을 잔잔한 어조로 노래하고 있다.

‘처음이야, 푸른 스커트에 시선이 가는’과 ‘그래서 뭐’, ‘네 시에 피는 꽃’, ‘온전한 천사’를 비롯해 1부에 실린 시편들은 분주한 일상 속 삶의 단상을 통찰과 지혜로 조망하고 있으며, 주어진 상처의 기억과 현재로 이어진 자발적 생존 방식이 투영된 2부에서는 ‘막다른 집은 대문이 잘 열리지 않았어’, ‘허공에 걸어둔 서랍 하나’, ‘낡은 언어라고 했다’ 등 수록 시편들이 과거를 회상하면서 아직 남아 있는 상처들을 어루만지고 있는 시상이 읽힌다.

이외에 3부에서는 ‘어떤 상처에는 단추를 달아야 해’와 ‘바지락 같은 목소리의 수경이는’ 및 ‘고양이 혀로 위로하는 방식’를 망라해 아픔을 딛고 새로운 시작 그러나 수줍게 잠잠한 일상을 그리고 있다. 누구나 겪는 갱년기, 이미 늙어버린 여자 얼굴의 주름은 여전하나 ‘아픈 기억으로 뼈 하나를 심은 자리’처럼, ‘몸을 파내어 독을 이기는 순교자처럼’,‘손 대신 혀로’ 등 공동의 아픔을 위로한다.

시인의 시편들은 소소한 생활용어와 시대적 현상, 그리고 오월 단상, 거대한 서사, 일상 스토리 및 침잠하는 사유 등이 시편들 곳곳에 투영돼 있다. 어떤 시는 구호같고, 어울릴 것 같지 않은 조합을 나타내기도 한다. 너무 일상적이어서 오히려 시적 감상이 가려지기도 하지만 시인만의 관찰과 감각으로 시어들을 기워낸다.

시인은 2부에 실린 시 ‘막다른 집은 대문이 잘 열리지 않았다’에서 ‘새 파스텔처럼 반듯한 오빠는 학교가 파한 후 철길을 따라갔다 나는/원피스에 딸기물이 들었다며 소리내지 않고 울었다/…중략…/오월 하순 새벽에 울리는 전화벨은 가위처럼 단호했다/막다른 집 문은 한 번 열리고/ 한 번 닫혔다//광주의 피비린내가 녹처럼 번지던 오후였다’고 노래한다. 이 시에서 ‘소리내지 않고 울었다’거나 ‘피비린내’에서 시적 자아가 겪은 기억들이 반추되고 있다.

이번 시집은 3부로 구성, 분주한 일상 틈틈이 창작한 작품 33편이 수록됐다.

김영숙 시인은 광주 출생으로 2023년 계간 ‘물과별’ 봄호로 등단했으며 2025년 ‘강진시문학’ 창간호에 ‘막다른 집은 대문이 잘 열리지 않았어’ 등 6편을 발표했다. 현재 ‘목포바다문학’ 대표로 활동하고 있다.

‘처음이야, 푸른 스커트에 시선이 가는’과 ‘그래서 뭐’, ‘네 시에 피는 꽃’, ‘온전한 천사’를 비롯해 1부에 실린 시편들은 분주한 일상 속 삶의 단상을 통찰과 지혜로 조망하고 있으며, 주어진 상처의 기억과 현재로 이어진 자발적 생존 방식이 투영된 2부에서는 ‘막다른 집은 대문이 잘 열리지 않았어’, ‘허공에 걸어둔 서랍 하나’, ‘낡은 언어라고 했다’ 등 수록 시편들이 과거를 회상하면서 아직 남아 있는 상처들을 어루만지고 있는 시상이 읽힌다.

이외에 3부에서는 ‘어떤 상처에는 단추를 달아야 해’와 ‘바지락 같은 목소리의 수경이는’ 및 ‘고양이 혀로 위로하는 방식’를 망라해 아픔을 딛고 새로운 시작 그러나 수줍게 잠잠한 일상을 그리고 있다. 누구나 겪는 갱년기, 이미 늙어버린 여자 얼굴의 주름은 여전하나 ‘아픈 기억으로 뼈 하나를 심은 자리’처럼, ‘몸을 파내어 독을 이기는 순교자처럼’,‘손 대신 혀로’ 등 공동의 아픔을 위로한다.

시인의 시편들은 소소한 생활용어와 시대적 현상, 그리고 오월 단상, 거대한 서사, 일상 스토리 및 침잠하는 사유 등이 시편들 곳곳에 투영돼 있다. 어떤 시는 구호같고, 어울릴 것 같지 않은 조합을 나타내기도 한다. 너무 일상적이어서 오히려 시적 감상이 가려지기도 하지만 시인만의 관찰과 감각으로 시어들을 기워낸다.

시인은 2부에 실린 시 ‘막다른 집은 대문이 잘 열리지 않았다’에서 ‘새 파스텔처럼 반듯한 오빠는 학교가 파한 후 철길을 따라갔다 나는/원피스에 딸기물이 들었다며 소리내지 않고 울었다/…중략…/오월 하순 새벽에 울리는 전화벨은 가위처럼 단호했다/막다른 집 문은 한 번 열리고/ 한 번 닫혔다//광주의 피비린내가 녹처럼 번지던 오후였다’고 노래한다. 이 시에서 ‘소리내지 않고 울었다’거나 ‘피비린내’에서 시적 자아가 겪은 기억들이 반추되고 있다.

이번 시집은 3부로 구성, 분주한 일상 틈틈이 창작한 작품 33편이 수록됐다.

김영숙 시인은 광주 출생으로 2023년 계간 ‘물과별’ 봄호로 등단했으며 2025년 ‘강진시문학’ 창간호에 ‘막다른 집은 대문이 잘 열리지 않았어’ 등 6편을 발표했다. 현재 ‘목포바다문학’ 대표로 활동하고 있다.

고선주 기자 rainidea@gwangnam.co.kr