[한빛원전 사용후핵연료 대책은?] 2031년 포화…관리 능력 갖춰야

①국내 원자력발전소 현주소

폐기물 저장시설 한계 임박…최대 7년

9차례 폐기물 저장시설 부지 선정 실패

기존 시설 증설도 답보…전력 공급 비상

폐기물 저장시설 한계 임박…최대 7년

9차례 폐기물 저장시설 부지 선정 실패

기존 시설 증설도 답보…전력 공급 비상

입력 : 2024. 09. 29(일) 18:00

전남 영광에 위치한 한빛원자력본부 전경.

‘에너지 안보’와 ‘탄소 중립’이 에너지·환경 정책의 시대적 화두가 된 가운데 원자력의 역할이 새로운 담론으로 떠오르고 있다. 우리나라도 지난 2022년 ‘새정부 에너지정책’ 방향을 마련해 원전 정책의 정상화와 재생 에너지의 합리적인 보급 확대를 추진하고 있다. 하지만 국가 에너지 전략에서 원자력발전소의 비중을 결정하는 것보다 더 시급한 문제가 바로 ‘사용후핵연료’ 관리 시설의 건설이다.

원전을 운영하면 필연적으로 저, 중, 고준위 방사성 폐기물이 발생할 수밖에 없기 때문이다.

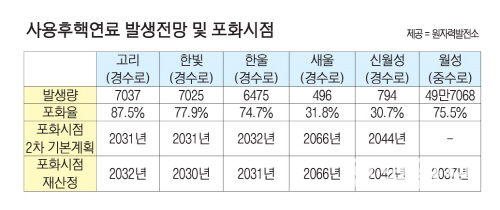

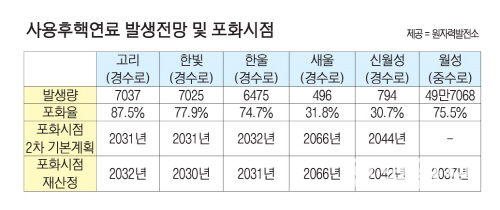

국내 원전 지역별 저장시설 포화 연도는 저장용량, 발생량 변동으로 변경될 수 있지만 대부분 2031~2044년이 되면 포화상태에 이를 것으로 예상된다.

앞으로 사용후핵연료 처분에 대한 대책을 마련하지 못한다면 현재 운영 중인 25기에 달하는 국내 원전 모두가 가동을 멈추는 최악의 상황이 벌어질 수도 있다.

하지만 여전히 사용후핵연료의 중간저장시설, 영구처분시설 등 방사성폐기물 관리 분야에 대한 논의는 거북이걸음 중이다. 이에 취재진(광남일보·광주매일신문)은 한빛원전을 비롯한 국내 원전의 사용후핵연료 실태를 점검하고, 처분에 성공한 해외 사례, 그리고 주민 반대 등 부침을 거듭하고 있는 관리시설 조성 과정의 문제점 및 해결 방안 등을 점검하고 8차례에 걸쳐 보도한다. <편집자주>

우리나라에서 가동 중인 원자력발전소는 총 25개호기(고리 4, 한빛 6, 월성 5, 한울 8, 새울 2)로 국내 전기 에너지의 30%를 책임지고 있다.

국내 첫 원전인 부산 고리1호기가 1978년 상업운전을 시작한 이후 지난 2017년 영구정지됐고, 1983년 상업운전을 시작한 월성1호기가 지난 2019년 영구정지가 확정됐다.

대한민국의 원자력 발전 방식은 우라늄의 핵분열 과정에서 나오는 열을 사용해 물을 끓여 생긴 증기로 터빈을 돌려 전기를 만드는 방식이다.

국내 원전의 유형은 원자로의 종류에 따라 농도가 낮은 천연 우라늄을 쓰는 중수로형과 농축우라늄을 사용하는 경수로형으로 나뉜다. 고리·새울·한빛·한울·신월성원전은 경수로형에 해당하며, 월성원전은 중수로형이다.

문제는 원전이 상업운전을 시작한 지 50여년이 다 돼 가지만 지금까지도 에너지 원료로 사용한 우라늄에 대한 중간저장시설이나 영구처분시설은 전무하다는 점이다.

에너지 원료로 사용됐던 우라늄은 사용후핵연료가 된다.

사용후핵연료는 원전 방사성폐기물을 나누는 5개의 종류(비방사성·극저준위·저준위·중준위·고준위) 중 가장 위험하고, 방사능 농도가 높은 ‘고준위 방사성 폐기물’로 분류된다.

이는 높은 열과 방사능을 가지고 있어 특별하게 관리해야 한다.

하지만 중간저장시설이나 영구처분시설이 없어 현재 국내 원전 대부분은 ‘습식저장’, ‘건식저장’ 방식을 통해 원전 부지 내 임시저장시설에서 보관 중이다.

국내 원전은 사용후핵연료를 물을 이용, 냉각 후 방사선 누출을 막는 ‘습식저장시설’을, 중수로인 월성의 경우 공기 또는 불활성 기체를 이용해 냉각시킨 뒤 콘크리트나 금속을 이용해 누출을 막는 ‘건식시설’을 활용하고 있다.

2024년 2분기 기준 국내 각 원전에서 배출된 사용후핵연료 총 누적량은 9800여t에 육박하며, 각 원전 내에 마련된 임시저장시설에 쌓여 있다.

문제는 각 원전 내 임시저장시설의 포화 시점이 점점 다가오고 있다는 점이다.

한수원이 국회 예산결산특별위원회 소속인 김승수 국민의힘 의원에 제출한 자료를 보면 전국 각 원전의 사용후핵연료 저장시설은 고리원전 저장용량 8038다발 중 7297다발(저장률 90.8%), 영광 한빛원전 저장용량 9017다발 중 7350다발(저장률 81.5%), 울진 한울원전 저장용량 8669다발 중 7035다발(저장률 80.5%)로 각각 나타났다.

이에 따르면 고리원전은 2028년, 영광 한빛원전과 울진 한울원전은 5~6년 후인 2030년이면 저장시설이 포화 상태에 이를 것으로 예상된다.

이처럼 원전마다 사용후핵연료를 보관하는 임시저장시설이 포화상태에 이르고 있지만 대책 마련은 요원한 상태다.

정부는 1980년대부터 고준위 방사성폐기물 부지 선정을 9차례 추진했으나 모두 실패했다.

또 지난 2016년 7월 공론화를 통해 ‘고준위 방사성 폐기물 관리 기본계획’을 마련하고 2028년까지 중간저장시설과 영구처분시설의 부지 선정 완료, 2052년 영구처분시설을 건설하기로 했다.

하지만 정권이 바뀌면서 기존 공론화위원회가 충분한 의견을 수렴하지 않았다며 기존 계획을 백지화한 뒤 다시 공론화하기로 했지만 이렇다 할 진행이 이뤄지지 않고 있다.

여기에 기존 임시저장시설 증설 역시 사회적 합의를 비롯해 해당 지역 주민들과의 소통도 쉽지 않은 상황이다.

한수원 관계자는 “원전 부지 내 저장시설이 가득 차는 순간, 원자로의 핵연료 교체가 불가능해져 원전 가동이 중단되고, 이에 따라 안정적인 전력 공급에 차질이 생길 수 있다. 부지 내 저장시설 확충이 시급하다”고 말했다.

이어 “지역 내 임시저장시설 영구화 등 주민 우려를 해소하기 위해 중간저장시설, 영구처분시설 등 고준위 방사성 폐기물 관리시설 확보가 한시라도 빨리 이뤄져야 한다”며 “고준위 방사성 폐기물 관리는 안정적 에너지 공급을 위한 필수 선결과제이며, 국민 안전과 미래세대 권익을 위해 우리 세대가 반드시 해결해야 할 시대적 소명이다”고 강조했다.

김종필 광주환경운동연합 사무처장은 “건식저장시설을 추가하는 것은 중대사고의 위험성을 가중하는 만큼 기존 방사선환경영향평가와는 차원이 다른 안전 점검이 선행돼야 하고 결정도 신중해야 한다”며 “짜맞추기식으로 진행하는 한수원의 건식저장시설 추진은 즉각 중단하고, 지역민에게 정확한 정보를 제공하고 의견을 묻는 공론화부터 시작해야 한다”고 지적했다.

※ 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

※ 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

원전을 운영하면 필연적으로 저, 중, 고준위 방사성 폐기물이 발생할 수밖에 없기 때문이다.

국내 원전 지역별 저장시설 포화 연도는 저장용량, 발생량 변동으로 변경될 수 있지만 대부분 2031~2044년이 되면 포화상태에 이를 것으로 예상된다.

앞으로 사용후핵연료 처분에 대한 대책을 마련하지 못한다면 현재 운영 중인 25기에 달하는 국내 원전 모두가 가동을 멈추는 최악의 상황이 벌어질 수도 있다.

하지만 여전히 사용후핵연료의 중간저장시설, 영구처분시설 등 방사성폐기물 관리 분야에 대한 논의는 거북이걸음 중이다. 이에 취재진(광남일보·광주매일신문)은 한빛원전을 비롯한 국내 원전의 사용후핵연료 실태를 점검하고, 처분에 성공한 해외 사례, 그리고 주민 반대 등 부침을 거듭하고 있는 관리시설 조성 과정의 문제점 및 해결 방안 등을 점검하고 8차례에 걸쳐 보도한다. <편집자주>

우리나라에서 가동 중인 원자력발전소는 총 25개호기(고리 4, 한빛 6, 월성 5, 한울 8, 새울 2)로 국내 전기 에너지의 30%를 책임지고 있다.

국내 첫 원전인 부산 고리1호기가 1978년 상업운전을 시작한 이후 지난 2017년 영구정지됐고, 1983년 상업운전을 시작한 월성1호기가 지난 2019년 영구정지가 확정됐다.

대한민국의 원자력 발전 방식은 우라늄의 핵분열 과정에서 나오는 열을 사용해 물을 끓여 생긴 증기로 터빈을 돌려 전기를 만드는 방식이다.

국내 원전의 유형은 원자로의 종류에 따라 농도가 낮은 천연 우라늄을 쓰는 중수로형과 농축우라늄을 사용하는 경수로형으로 나뉜다. 고리·새울·한빛·한울·신월성원전은 경수로형에 해당하며, 월성원전은 중수로형이다.

문제는 원전이 상업운전을 시작한 지 50여년이 다 돼 가지만 지금까지도 에너지 원료로 사용한 우라늄에 대한 중간저장시설이나 영구처분시설은 전무하다는 점이다.

에너지 원료로 사용됐던 우라늄은 사용후핵연료가 된다.

사용후핵연료는 원전 방사성폐기물을 나누는 5개의 종류(비방사성·극저준위·저준위·중준위·고준위) 중 가장 위험하고, 방사능 농도가 높은 ‘고준위 방사성 폐기물’로 분류된다.

경북 경주에 위치한 월성원자력본부의 맥스터(조밀건식저장시설) 모습.

이는 높은 열과 방사능을 가지고 있어 특별하게 관리해야 한다.

하지만 중간저장시설이나 영구처분시설이 없어 현재 국내 원전 대부분은 ‘습식저장’, ‘건식저장’ 방식을 통해 원전 부지 내 임시저장시설에서 보관 중이다.

국내 원전은 사용후핵연료를 물을 이용, 냉각 후 방사선 누출을 막는 ‘습식저장시설’을, 중수로인 월성의 경우 공기 또는 불활성 기체를 이용해 냉각시킨 뒤 콘크리트나 금속을 이용해 누출을 막는 ‘건식시설’을 활용하고 있다.

2024년 2분기 기준 국내 각 원전에서 배출된 사용후핵연료 총 누적량은 9800여t에 육박하며, 각 원전 내에 마련된 임시저장시설에 쌓여 있다.

문제는 각 원전 내 임시저장시설의 포화 시점이 점점 다가오고 있다는 점이다.

한수원이 국회 예산결산특별위원회 소속인 김승수 국민의힘 의원에 제출한 자료를 보면 전국 각 원전의 사용후핵연료 저장시설은 고리원전 저장용량 8038다발 중 7297다발(저장률 90.8%), 영광 한빛원전 저장용량 9017다발 중 7350다발(저장률 81.5%), 울진 한울원전 저장용량 8669다발 중 7035다발(저장률 80.5%)로 각각 나타났다.

이에 따르면 고리원전은 2028년, 영광 한빛원전과 울진 한울원전은 5~6년 후인 2030년이면 저장시설이 포화 상태에 이를 것으로 예상된다.

이처럼 원전마다 사용후핵연료를 보관하는 임시저장시설이 포화상태에 이르고 있지만 대책 마련은 요원한 상태다.

정부는 1980년대부터 고준위 방사성폐기물 부지 선정을 9차례 추진했으나 모두 실패했다.

또 지난 2016년 7월 공론화를 통해 ‘고준위 방사성 폐기물 관리 기본계획’을 마련하고 2028년까지 중간저장시설과 영구처분시설의 부지 선정 완료, 2052년 영구처분시설을 건설하기로 했다.

하지만 정권이 바뀌면서 기존 공론화위원회가 충분한 의견을 수렴하지 않았다며 기존 계획을 백지화한 뒤 다시 공론화하기로 했지만 이렇다 할 진행이 이뤄지지 않고 있다.

여기에 기존 임시저장시설 증설 역시 사회적 합의를 비롯해 해당 지역 주민들과의 소통도 쉽지 않은 상황이다.

한수원 관계자는 “원전 부지 내 저장시설이 가득 차는 순간, 원자로의 핵연료 교체가 불가능해져 원전 가동이 중단되고, 이에 따라 안정적인 전력 공급에 차질이 생길 수 있다. 부지 내 저장시설 확충이 시급하다”고 말했다.

이어 “지역 내 임시저장시설 영구화 등 주민 우려를 해소하기 위해 중간저장시설, 영구처분시설 등 고준위 방사성 폐기물 관리시설 확보가 한시라도 빨리 이뤄져야 한다”며 “고준위 방사성 폐기물 관리는 안정적 에너지 공급을 위한 필수 선결과제이며, 국민 안전과 미래세대 권익을 위해 우리 세대가 반드시 해결해야 할 시대적 소명이다”고 강조했다.

김종필 광주환경운동연합 사무처장은 “건식저장시설을 추가하는 것은 중대사고의 위험성을 가중하는 만큼 기존 방사선환경영향평가와는 차원이 다른 안전 점검이 선행돼야 하고 결정도 신중해야 한다”며 “짜맞추기식으로 진행하는 한수원의 건식저장시설 추진은 즉각 중단하고, 지역민에게 정확한 정보를 제공하고 의견을 묻는 공론화부터 시작해야 한다”고 지적했다.

※ 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

※ 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

윤용성 기자 yo1404@gwangnam.co.kr영광=정규팔 기자 ykjgp98@gwangnam.co.kr