5년단위 계획 세워 '위기 극복' 제도적 지원

■ 인구소멸위험지역 많은 전남 대책은

서삼석의원 특별법 발의…국고보조율 상향 지급

예타 대상 제외…거점 의과대학·부속종합병원도

서삼석의원 특별법 발의…국고보조율 상향 지급

예타 대상 제외…거점 의과대학·부속종합병원도

입력 : 2020. 11. 19(목) 23:04

본문 음성 듣기

가가

광주전남이 급속한 젊은 층의 유출과 함께 고령화가 빠른 속도가 진행되면서 지역 경쟁력이 갈수록 위축되고 있다.

지역 소멸위기가 현실로 다가오고 있지만 마땅한 대응책이 보이지 않는 가운데 이를 스스로 극복할 동력마저 점차 잃어가는 모양새다. 각 지역적 특성을 고려한 선제적이고 종합적인 국가 차원의 특별대책이 절실한 시점이다.

19일 전남도와 더불어민주당 서삼석 의원(영암·무안· 신안) 등에 따르면 우리나라 전체 인구 가운데 65세 이상 인구가 차지하는 비중으로 환산되는 고령화율은 지난해 기준 전국 15.36%에 달한다. 지난 1995년 9.07%에 그쳤던 것에 비해 급속히 증가하는 추세이다.

전남은 더욱 심각하다. 지난 1995년 15.5%에서 22.6%로 고령화율이 급증하고 있다.

저출산으로 인한 인구 유지 기반도 흔들리고 있다.

전남의 합계출산율은 지난 1993년 1.64명에서 2010년 1.54명, 2018년 1.24명으로 감소하고 있다. 합계출산율은 한 여자가 가임기간(15~49세)에 낳을 것으로 기대되는 평균 출생아 수를 말한다

전남지역 생산가능인구 (15~64세 인구) 역시 2017년 118만 명에서 2035년 92만 명, 2047년에는 73만 명으로 38.2%가 감소할 것으로 추정된다. 인구절벽 위기가 도래하고 있는 것이다.

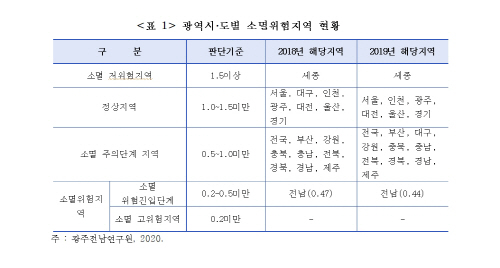

실제로 광주전남연구원이 분석한 결과, 전국 17개 광역지방자치단체 가운데 전남만이 지난 2018년과 지난해에 걸쳐 유일하게 ‘인구소멸위험지역’으로 나타났다. 전남 16개 기초지자체(72.7%)가 소멸위험지구로 분석돼 지방소멸위기를 맞이하고 있다.

저출산 고령화 인구구조 변화에 따른 인구 감소추세는 단기간에 바꿀 수 없지만, 현 정부의 출산·양육 지원 정책에 한정된 인구 감소 대응 정책이 한계를 맞고 있는 셈이다.

인구 감소 대응 정책은 인구 과소지역 뿐만 아니라 인구 증가를 통해 매력적인 정주 여건 구비하고자 하는 모든 지자체에 해당하는 문제다.

이런 가운데 서삼석 의원이 ‘21대 국회 1호 법안’으로 지난 6월 발의한 ‘인구소멸위기지역 지원 특별법 제정안’이 관심을 끌고 있다. 이 법안은 현재 국회 행정안전위원회에서 심의 중이다.

제정안은 국가가 지방자치단체의 계획을 반영한 인구소멸위기지역 지원을 위해 5년 단위의 기본계획을 수립하도록 하고, 대통령 직속으로 위원회를 두어 기본계획의 심의·조정 역할을 수행하도록 했다.

각종 지원정책도 반영했다.

인구소멸 위기지역 지방자치단체에 대해서는 국고보조율을 상향해 지급할 수 있는 근거와 예비타당성조사 대상에서 제외 할 수 있는 특례를 두었다.

기금을 설치하는 근거도 마련했다.

국가 및 지방자치단체는 인구소멸 위기지역 지원을 위해 인구소멸위기지역 지원 기금을 설치하고 기본계획 및 지원계획을 추진 하는 데 활용하도록 했다.

또한 인구소멸위기지역 관할 시·도별로 1개 이상의 지역 거점 의과대학과 부속종합병원 설치를 의무화해 지역의 보건의료 여건 개선을 위한 기반을 갖추도록 했다.

서 의원은 “전남 농어촌 군 단위 모두 인구소멸 위기지역의 위험단계에 진입한 상태”라며 “아무리 좋고 훌륭한 사회기반시설 이라도 사람이 없으면 무슨 소용인가. 지금도 늦은 감이 있지만 그 어떤 법과 제도에 우선해 하루빨리 특별법이 마련되는 것이 중요하다”고 강조했다.

한편 일본은 1960년 이후 도쿄 일대로 인구가 과도하게 집중되자 도쿄 이외의 지역이 낙후 과소화 되는 현상을 방지하고 지역사회 기반을 강화하기 위해 지난 1970년 ‘과소지역대책긴급조치법’을 제정했다.

이 법은 1980년에는 ‘과소지역진흥특별조치법’으로 1990년에는 ‘과소지역활성화특별조치법’으로 2000년에는 ‘과소지역자립촉진특별조치법’을 개명됐고, 이 법에 따라 정부가 각종 지원정책을 세우고 지역활성화 시책을 추진하고 있다.

지역 소멸위기가 현실로 다가오고 있지만 마땅한 대응책이 보이지 않는 가운데 이를 스스로 극복할 동력마저 점차 잃어가는 모양새다. 각 지역적 특성을 고려한 선제적이고 종합적인 국가 차원의 특별대책이 절실한 시점이다.

19일 전남도와 더불어민주당 서삼석 의원(영암·무안· 신안) 등에 따르면 우리나라 전체 인구 가운데 65세 이상 인구가 차지하는 비중으로 환산되는 고령화율은 지난해 기준 전국 15.36%에 달한다. 지난 1995년 9.07%에 그쳤던 것에 비해 급속히 증가하는 추세이다.

전남은 더욱 심각하다. 지난 1995년 15.5%에서 22.6%로 고령화율이 급증하고 있다.

저출산으로 인한 인구 유지 기반도 흔들리고 있다.

전남의 합계출산율은 지난 1993년 1.64명에서 2010년 1.54명, 2018년 1.24명으로 감소하고 있다. 합계출산율은 한 여자가 가임기간(15~49세)에 낳을 것으로 기대되는 평균 출생아 수를 말한다

전남지역 생산가능인구 (15~64세 인구) 역시 2017년 118만 명에서 2035년 92만 명, 2047년에는 73만 명으로 38.2%가 감소할 것으로 추정된다. 인구절벽 위기가 도래하고 있는 것이다.

실제로 광주전남연구원이 분석한 결과, 전국 17개 광역지방자치단체 가운데 전남만이 지난 2018년과 지난해에 걸쳐 유일하게 ‘인구소멸위험지역’으로 나타났다. 전남 16개 기초지자체(72.7%)가 소멸위험지구로 분석돼 지방소멸위기를 맞이하고 있다.

저출산 고령화 인구구조 변화에 따른 인구 감소추세는 단기간에 바꿀 수 없지만, 현 정부의 출산·양육 지원 정책에 한정된 인구 감소 대응 정책이 한계를 맞고 있는 셈이다.

인구 감소 대응 정책은 인구 과소지역 뿐만 아니라 인구 증가를 통해 매력적인 정주 여건 구비하고자 하는 모든 지자체에 해당하는 문제다.

이런 가운데 서삼석 의원이 ‘21대 국회 1호 법안’으로 지난 6월 발의한 ‘인구소멸위기지역 지원 특별법 제정안’이 관심을 끌고 있다. 이 법안은 현재 국회 행정안전위원회에서 심의 중이다.

제정안은 국가가 지방자치단체의 계획을 반영한 인구소멸위기지역 지원을 위해 5년 단위의 기본계획을 수립하도록 하고, 대통령 직속으로 위원회를 두어 기본계획의 심의·조정 역할을 수행하도록 했다.

각종 지원정책도 반영했다.

인구소멸 위기지역 지방자치단체에 대해서는 국고보조율을 상향해 지급할 수 있는 근거와 예비타당성조사 대상에서 제외 할 수 있는 특례를 두었다.

기금을 설치하는 근거도 마련했다.

국가 및 지방자치단체는 인구소멸 위기지역 지원을 위해 인구소멸위기지역 지원 기금을 설치하고 기본계획 및 지원계획을 추진 하는 데 활용하도록 했다.

또한 인구소멸위기지역 관할 시·도별로 1개 이상의 지역 거점 의과대학과 부속종합병원 설치를 의무화해 지역의 보건의료 여건 개선을 위한 기반을 갖추도록 했다.

서 의원은 “전남 농어촌 군 단위 모두 인구소멸 위기지역의 위험단계에 진입한 상태”라며 “아무리 좋고 훌륭한 사회기반시설 이라도 사람이 없으면 무슨 소용인가. 지금도 늦은 감이 있지만 그 어떤 법과 제도에 우선해 하루빨리 특별법이 마련되는 것이 중요하다”고 강조했다.

한편 일본은 1960년 이후 도쿄 일대로 인구가 과도하게 집중되자 도쿄 이외의 지역이 낙후 과소화 되는 현상을 방지하고 지역사회 기반을 강화하기 위해 지난 1970년 ‘과소지역대책긴급조치법’을 제정했다.

이 법은 1980년에는 ‘과소지역진흥특별조치법’으로 1990년에는 ‘과소지역활성화특별조치법’으로 2000년에는 ‘과소지역자립촉진특별조치법’을 개명됐고, 이 법에 따라 정부가 각종 지원정책을 세우고 지역활성화 시책을 추진하고 있다.

이성오 기자 solee235@gwangnam.co.kr