해체 수순 방직공장…‘여성 항쟁 맥락’ 되새기다

기획자와 작가들 '전남방직여성노동자항쟁' 조망

23일까지 호랑가시나무 베이스폴리곤…19일 답사

23일까지 호랑가시나무 베이스폴리곤…19일 답사

입력 : 2022. 11. 17(목) 18:44

본문 음성 듣기

가가

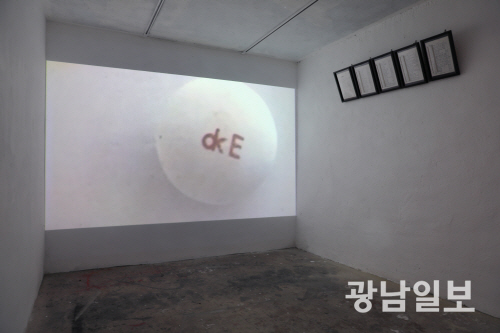

김재민이 作 ‘제1회 방직공장 달리기’

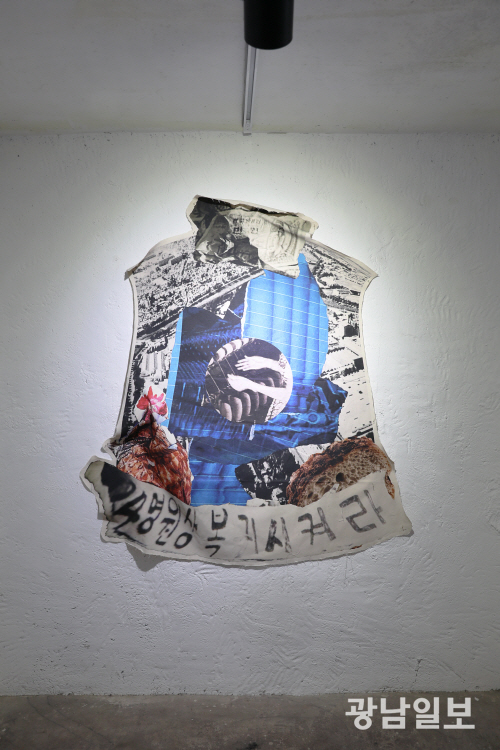

정한결 作 ‘생존: 폭력의 형태(복귀)’

더욱이 기획자로 참여한 김서라(‘문학/사상’ 편집위원)씨는 로컬 주제 중 하나의 꼭지로 수록한 비평지 ‘문학/사상’ 5호에 ‘전남방직여성노동자항쟁’을 먼저 발표했다. 이 로컬에 대한 김 기획자의 문장 행간을 보면 이번 전시에 대한 사유를 엿볼 수 있다. ‘문학/사상’은 주류 담론이 지배하는 환경에 반격을 가하고, 그들이 들여다보지 않는 문제를 바라보며 담론의 지형을 뒤흔든다는 기획 아래 창간된 비평지를 지향하고 있다. 김 기획자는 광주의 예술가, 연구자들이 모인 ‘광주 모더니즘’ 연구공동체 일원으로서, ‘5·18 민주항쟁’만을 강조하는 광주 역사의 폐쇄성을 비판하고, 지역 내부에서도 알려지지 않은 특별한 이야기를 ‘로컬’이라고 표현했다. 이 로컬의 시각에서 ‘전남방직여성노동자항쟁’에 대한 담론이 기록물 속에서 정리, 재조명한 셈이다.

조수현 작 ‘그들의 연대’

정유승 作 ‘나만 잘버티면 여기가 제일, 내 입장에서는 최선’

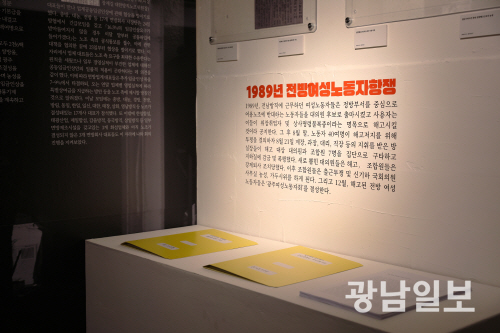

아카이브 자료

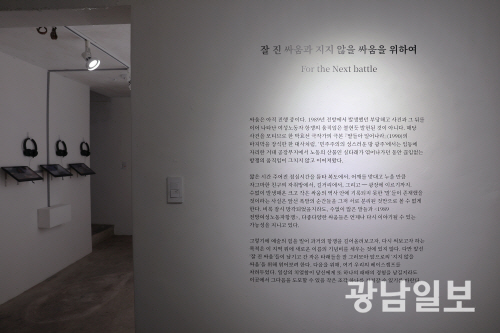

이번 ‘잘 진 싸움과 지지 않을 싸움을 위하여’전은 2021년부터 1989년 전방여성노동자항쟁을 연구해왔던 ‘아직 끝나지 않은 시다의 노래’(최하얀·박화연·김서라)가 올해 기획한 것으로, 전남방직 여성노동자들의 항쟁들을 다시 살피며 그저 역사적 사건이 아니라 동시대적 감각으로 소통하자는 취지다.

전시에 앞서 3개월 여 동안 세미나를 통해 억압과 함께 항쟁의 역사라고 하는 관점으로 접근한 여성노동자들의 고통과 항쟁의 재현에 대한 문제를 고민하는 과정을 거쳤다. 이들은 이에 대한 정확한 이해를 위해 1930년대부터의 광주의 도시제사, 종연제사, 종연방직공장의 여성직공들의 항쟁들까지 살폈다는 후문이다.

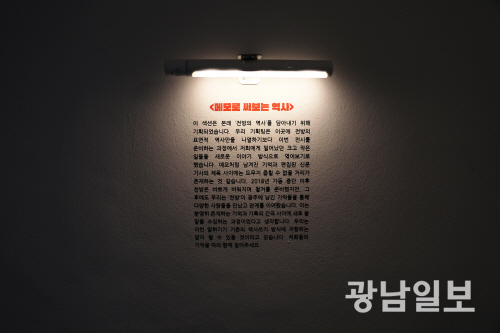

‘메모로 써보는 역사’ 안내글

‘잘 진 싸움과 지지 않을 싸움을 위하여’전 안내글

기획자와 작가들은 이 전시가 망각에 대항하는 역사적 싸움이라는 시각도 내비친다.

참여작가들은 지역과 노동에 관심을 가지고 활발하게 활동하고 있으며, 이번 전시에서 각자 여성노동자의 신체와 노동에 대한 작업들에 대해 설치와 아카이브 작업 결과물을 선보이고 있다. 여성항쟁 관련 자료를 수집하고 글을 쓰면서 벌인 연구작업 및 진행과정을 메모로 기록한 역사 섹션도 꾸며져 관람객들을 만나고 있다.

김서라 기획자는 “여성노동항쟁을 기념하면서 동시대 여성노동을 주목, 감각을 되새기고자 마련된 자리다. 방직공장 부지는 광주근대화 역사과정이 투영돼 있는데 이게 사라지고 있다는 느낌이다. 광주가 여러 정체성이 있는데 5·18 뿐만 아니라 여성항쟁 등이 사라지면 부정적이 될 것”이라며 “유산이 남겨져 보존되더라도 박제될 공산이 커 여성항쟁의 맥락을 되새기는 동시에 도시 속에서 행동할 수 있도록 하는 데 기여했으면 한다”고 밝혔다.

지난 12일 전시연계좌담회 ‘지지 않을 싸움을 위한 수다’에 이어 19일 오후 4시에는 작가들과 함께 도시제사공장 터, 전남·일신방직 터 등 옛 공장 부지를 돌아보는 시간을 가진다. 김재민이 작가의 '지지 않을 방직공장 달리기를 위한 리서치' 작업의 하나로 기획자와 작가들이 함께 참여한다.

전시는 이후 서울로 옮겨 26일부터 12월8일까지 영등포구 문래동의 스페이스9에서 한차례 더 열릴 예정이다.

고선주 기자 rainidea@gwangnam.co.kr