민족시인 채광석, 5·18민주묘지에 잠들다

양평 팔당 묘원서 광주로 이장 6일 유해 안장식

입력 : 2020. 08. 05(수) 18:36

본문 음성 듣기

가가

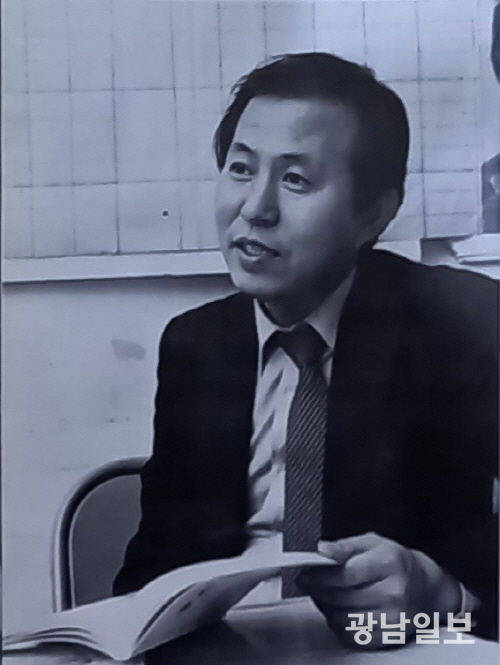

고 채광석 시인(사진제공=이승철 시인)

유신 독재와 전두환 독재정권 시절 학생운동과 민주화운동을 펼치다 타계했던 충남 태안군 안면도 출생 민족 시인 고(故) 채광석(1948~1987) 시인이 국립5·18민주묘지로 이장, 안장된다.

서울작가회의와 광주전남작가회의 및 김상진열사추모사업회(5·22사건 관련자들)는 공동으로 고(故) 채광석 시인 영결식을 6일 낮 12시40분 5·18추모탑에서 거행한데 이어 장례식 및 유해 안장식을 갖는다고 5일 밝혔다.

이번 국립5·18민주묘지로 이장, 안장되게 된데는 채 시인이 국가보훈처에 의해 지난 6월 민주유공자로 결정된 것이 안장 계기가 됐다. 이에 앞서 채 시인은 2005년 5월에 광주민주유공자로 선정된 바 있다. 채 시인은 1980년 5월17일 전두환 신군부에 의해 예비군속돼 계엄포고령 위반으로 3개월간 옥고를 치렀다.

더욱이 올해 33주기를 맞아 이장, 안장되게 돼 의미를 더한다.

채광석 시인은 타계 이후 경기도 양평 자하연 팔당 묘원에 영면해 있었다. 5일 파묘해 수원 연화장에서 화장을 거친 채 시인의 유해는 6일 광주로 옮겨진 뒤 이날 오후 1시30분께 국립5·18민주묘지 2묘원에 안장, 영면에 들게 된다.

채광석 시인은 타계 이후 경기도 양평 자하연 팔당 묘원에 영면해 있었다. 5일 파묘해 수원 연화장에서 화장을 거친 채 시인의 유해는 6일 광주로 옮겨진 뒤 이날 오후 1시30분께 국립5·18민주묘지 2묘원에 안장, 영면에 들게 된다.

고 채광석 시인은 1968년 서울대 사범대학 영어교육과에 입학한 뒤 1971년 10월 위수령으로 강제 징집됐다. 군 제대 후 1975년 5월22일 서울대 김상진 열사 추모시위사건으로 구속됐다. 이때 공주교도소에서 훗날 아내가 된 강정숙에게 보낸 편지를 모아 뒷날 서간집 ‘그 어딘가에 구비에서 우리가 만났듯이’를 발간했다.

그는 1977년 6월24일 2년 1개월간 수감생활을 마치고 출소했으며, 1980년 다시 서울대에 복학했다. 그러나 그해 5월 서울의 봄 이후 계엄포고령 위반으로 다시 체포돼 40일 동안 모진 고문을 당했다. 1983년 학원자율화조치에 따라 세 번째 복적 허락을 받았으나 거부했고. 후배시인 김정환의 장편서사시 ‘황색예수전’(실천문학사 刊)에 문화평론 성격의 발문 ‘김정환의 예수’를 발표하며 등단, 정식으로 문단에 이름을 올렸다.

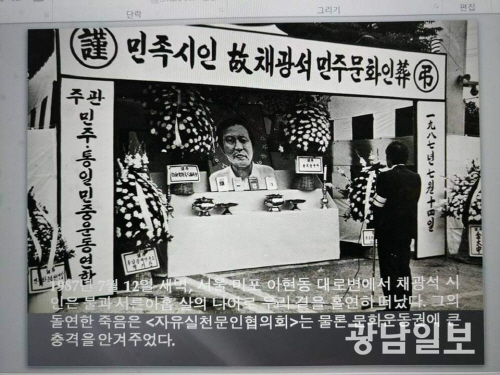

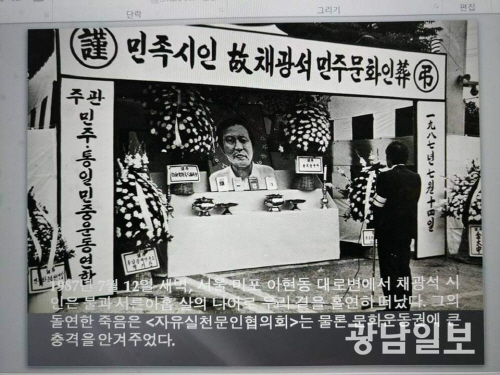

이어 1984년 민중문화운동연합 창립과 동시에 실행위원으로 임명됐고, 자유실천문인협의회 재건 작업에 뛰어들어 사무국장을 역임했다. 1985년 시집 ‘밧줄을 타며’(풀빛 刊), 사회평론집 ‘물길처럼 불길처럼’(청년사 刊)를 발간했으며, 민통련 문화예술분과 위원장과 도서출판 풀빛 주간을 맡아 일했다. 그러나 1987년 7월12일 새벽 서울 마포구 아현동에서 불의의 교통사고로 타계했다. 그해 7월14일 ‘민족시인 故채광석 민주문화인장’ 거행돼 팔달공원 묘지에 안장됐었다.

이어 1984년 민중문화운동연합 창립과 동시에 실행위원으로 임명됐고, 자유실천문인협의회 재건 작업에 뛰어들어 사무국장을 역임했다. 1985년 시집 ‘밧줄을 타며’(풀빛 刊), 사회평론집 ‘물길처럼 불길처럼’(청년사 刊)를 발간했으며, 민통련 문화예술분과 위원장과 도서출판 풀빛 주간을 맡아 일했다. 그러나 1987년 7월12일 새벽 서울 마포구 아현동에서 불의의 교통사고로 타계했다. 그해 7월14일 ‘민족시인 故채광석 민주문화인장’ 거행돼 팔달공원 묘지에 안장됐었다.

이후 1988년 1주기에 맞춰 ‘채광석 전집’(풀빛 刊)과 문학평론집 ‘민족문학의 흐름’(한마당 刊)이 나왔으며, 1992년 5주기를 맞아 대전에서 추모문학의 밤 ‘그 사람, 채광석’을 거행했고, 1997년 10주기를 맞아 서울에서 추모문학의 밤 ‘채광석, 그에게 다시 묻는다’를 진행했다. 2000년 7월12일 그의 타계일을 맞아 고향인 안면도 송림공원에 시 ‘기다림’이 새겨진 시비(詩碑)가 건립돼 현재에 이르고 있다.

서울작가회의와 광주전남작가회의 및 김상진열사추모사업회(5·22사건 관련자들)는 공동으로 고(故) 채광석 시인 영결식을 6일 낮 12시40분 5·18추모탑에서 거행한데 이어 장례식 및 유해 안장식을 갖는다고 5일 밝혔다.

이번 국립5·18민주묘지로 이장, 안장되게 된데는 채 시인이 국가보훈처에 의해 지난 6월 민주유공자로 결정된 것이 안장 계기가 됐다. 이에 앞서 채 시인은 2005년 5월에 광주민주유공자로 선정된 바 있다. 채 시인은 1980년 5월17일 전두환 신군부에 의해 예비군속돼 계엄포고령 위반으로 3개월간 옥고를 치렀다.

더욱이 올해 33주기를 맞아 이장, 안장되게 돼 의미를 더한다.

자유실천문인협의회 1987년 정기총회 때 채광석 시인(사진제공=이승철 시인)

고 채광석 시인은 1968년 서울대 사범대학 영어교육과에 입학한 뒤 1971년 10월 위수령으로 강제 징집됐다. 군 제대 후 1975년 5월22일 서울대 김상진 열사 추모시위사건으로 구속됐다. 이때 공주교도소에서 훗날 아내가 된 강정숙에게 보낸 편지를 모아 뒷날 서간집 ‘그 어딘가에 구비에서 우리가 만났듯이’를 발간했다.

그는 1977년 6월24일 2년 1개월간 수감생활을 마치고 출소했으며, 1980년 다시 서울대에 복학했다. 그러나 그해 5월 서울의 봄 이후 계엄포고령 위반으로 다시 체포돼 40일 동안 모진 고문을 당했다. 1983년 학원자율화조치에 따라 세 번째 복적 허락을 받았으나 거부했고. 후배시인 김정환의 장편서사시 ‘황색예수전’(실천문학사 刊)에 문화평론 성격의 발문 ‘김정환의 예수’를 발표하며 등단, 정식으로 문단에 이름을 올렸다.

민주문화인장으로 거행된 고 채광석 시인 장례식 모습(사진제공=이승철 시인)

이후 1988년 1주기에 맞춰 ‘채광석 전집’(풀빛 刊)과 문학평론집 ‘민족문학의 흐름’(한마당 刊)이 나왔으며, 1992년 5주기를 맞아 대전에서 추모문학의 밤 ‘그 사람, 채광석’을 거행했고, 1997년 10주기를 맞아 서울에서 추모문학의 밤 ‘채광석, 그에게 다시 묻는다’를 진행했다. 2000년 7월12일 그의 타계일을 맞아 고향인 안면도 송림공원에 시 ‘기다림’이 새겨진 시비(詩碑)가 건립돼 현재에 이르고 있다.

고선주 기자 rainidea@gwangnam.co.kr